【新聞人物】他不在江湖,但江湖處處都有他

在與陸奇博士交流的這段極短時(shí)間內(nèi),他極力避免把話題引向自己。

在北京海淀的一個(gè)Wework開(kāi)放辦公空間里,他穿著印有微軟logo的舊T恤,針對(duì)我們提出的每一個(gè)問(wèn)題,都希望能從源頭上給出答案。

只是,聊到技術(shù)與產(chǎn)業(yè),他便會(huì)開(kāi)啟“授人以漁”的超人模式;但涉及到個(gè)人,便堅(jiān)持一律回絕的基本原則。

這位曾在微軟、百度擔(dān)任關(guān)鍵職務(wù),被長(zhǎng)期放在聚光燈下的傳奇領(lǐng)導(dǎo)人物,在加入YC加速器后,便逐漸消失在新聞風(fēng)暴口下,終于避開(kāi)了被媒體與大眾繼續(xù)評(píng)頭論足的機(jī)會(huì)。

但最讓人好奇的是,即便他幾乎從不接受采訪,也不出席任何公開(kāi)會(huì)議的場(chǎng)合,但坊間總會(huì)流傳著他各種各樣的傳聞。他的前上級(jí),前下屬,前同僚…總會(huì)出現(xiàn)在各種關(guān)于他的文章里,用來(lái)佐證陸奇的確是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)圈一個(gè)“振臂高呼,便可應(yīng)者云集”的管理者。

人不在江湖,而江湖卻處處都有他。

“我個(gè)人一點(diǎn)不重要,重要的是年輕創(chuàng)業(yè)者們的想法和建議。” 能讓不喜歡拋頭露面的陸奇再次“出山”,是因?yàn)橛?2位中國(guó)技術(shù)創(chuàng)業(yè)者的“未來(lái)”,某種程度上與他捆綁在一起。

在離開(kāi)百度,擔(dān)任YC中國(guó)首席執(zhí)行官一年后,他又以自己名義建立了一個(gè)名為“奇績(jī)創(chuàng)壇”的投資加速社區(qū)——每年都會(huì)集結(jié)一批創(chuàng)業(yè)者,投食以資金與資源,以及陸奇多年的管理經(jīng)驗(yàn)。

虎嗅在11月22日那個(gè)周末參加了這批創(chuàng)業(yè)者的“結(jié)業(yè)典禮”——一場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)小時(shí)的路演活動(dòng)。

臺(tái)上的他們學(xué)歷背景幾乎無(wú)可挑剔,甚至于“北大、清華”這樣的名字在一堆國(guó)際理工科名校里都不怎么扎眼。當(dāng)然,這與他們創(chuàng)立的生物醫(yī)學(xué)、半導(dǎo)體和軟件公司的高知識(shí)門(mén)檻無(wú)疑是吻合的。

而臺(tái)下則坐著大大小小的投資機(jī)構(gòu)。他們像是盤(pán)旋在獵物上空的禿鷹,默默計(jì)算著抓捕與吞食的代價(jià)。對(duì)于不感興趣的項(xiàng)目會(huì)低頭看手機(jī),而對(duì)于自己感興趣的項(xiàng)目則會(huì)立刻在紙上寫(xiě)寫(xiě)畫(huà)畫(huà),甚至在演講者下臺(tái)后就立馬追了出去。

“我們主要看人,相信技術(shù)是驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的最大、最持久的力量。” 陸奇認(rèn)為,從邏輯上很難支撐這樣一個(gè)觀念——你坐在家里,分析出的賽道結(jié)果比那些真正想改變世界的人經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期思考決定的事情要準(zhǔn)確。

然而,聽(tīng)到“改變世界”這個(gè)字眼,我們有點(diǎn)想撫額長(zhǎng)嘆。

因?yàn)檫@些年采訪很多技術(shù)公司下來(lái),知道這個(gè)詞與財(cái)務(wù)報(bào)表相比,更像是沒(méi)什么用的漂亮話。

它聽(tīng)起來(lái)不僅“大而空”,甚至隨著企業(yè)規(guī)模逐漸做大,所做所為逐漸荒腔走板、違背初心,也是常見(jiàn)之事。而且更實(shí)際一點(diǎn),它絕不是中國(guó)投資機(jī)構(gòu)去衡量一個(gè)項(xiàng)目好壞的主要指標(biāo)。

但是,這的確是每個(gè)年輕人上路之始的真實(shí)想法。

我很難忽視那些臺(tái)上創(chuàng)業(yè)者身上迸發(fā)出的年輕的、純粹的、耀眼到有點(diǎn)晃人的力量。

奇績(jī)創(chuàng)壇里一位做存算一體芯片的年輕創(chuàng)業(yè)者,在歐洲著名半導(dǎo)體研究中心工作了若干年,親眼看著很多學(xué)術(shù)成果早于工業(yè)界5~10年從實(shí)驗(yàn)室跑出來(lái),成為當(dāng)下全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主流應(yīng)用。

“我很早就想創(chuàng)業(yè)了,國(guó)外學(xué)術(shù)界與產(chǎn)業(yè)聯(lián)系極為緊密。而且模擬芯片難度更大,國(guó)內(nèi)外差距也更大。但有差距就存在機(jī)會(huì)。” 她很年輕,想法堅(jiān)定,流露出的真誠(chéng)感也不會(huì)做假。

如果完全按照YC的篩選體系,那么“技術(shù)能力”便會(huì)是一個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的最關(guān)鍵指標(biāo)。但陸奇認(rèn)為,如果完全按照國(guó)外市場(chǎng)的邏輯,便會(huì)錯(cuò)失國(guó)內(nèi)像阿里這樣的團(tuán)隊(duì)。

因此,他根據(jù)中國(guó)特有國(guó)情做了一些調(diào)整,但仍然是“技術(shù)驅(qū)動(dòng)”的堅(jiān)定擁躉者。這也是為何不少社交平臺(tái)、電商項(xiàng)目,也能進(jìn)入這個(gè)以陸奇為“引力”的創(chuàng)業(yè)社區(qū)。

“我們看好有遠(yuǎn)大抱負(fù),對(duì)未來(lái)有長(zhǎng)期且獨(dú)到見(jiàn)解,有很強(qiáng)自我驅(qū)動(dòng)力的團(tuán)隊(duì)。我愿意去幫助他們做一些有價(jià)值的事情。”

陸奇這里的“幫助”,含金量極高。

一位創(chuàng)業(yè)者這樣描述在創(chuàng)業(yè)營(yíng)培訓(xùn)期間,陸奇的工作狀態(tài)——“每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行演練時(shí),他都會(huì)仔細(xì)做筆記,并在結(jié)束后主動(dòng)找創(chuàng)始人給出意見(jiàn),非常投入。甚至一些項(xiàng)目,他會(huì)親自查看代碼。”

“他能記住每個(gè)項(xiàng)目,并主動(dòng)去學(xué)習(xí)和了解每個(gè)項(xiàng)目背后不同的行業(yè),這非常人能比。”他感嘆。

而在回答我們針對(duì)中國(guó)技術(shù)創(chuàng)業(yè)的各種疑慮時(shí),陸奇與其說(shuō)是一位富有經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師,不如說(shuō)是一臺(tái)計(jì)算機(jī),或者說(shuō)是一道數(shù)學(xué)題。

你輸入一個(gè)函數(shù)值,便能得出一個(gè)確鑿且真實(shí)的反饋,無(wú)需擔(dān)心對(duì)方顧左右而言他。

找出問(wèn)題,分析問(wèn)題,并解決問(wèn)題。陸奇給予我們的最有價(jià)值信息,并不是固定的答案,而是一種值得學(xué)習(xí)的思維模式。

但是,陸奇的個(gè)人號(hào)召力,創(chuàng)業(yè)者的個(gè)人能力,強(qiáng)大的技術(shù)能力……真的能幫助一家企業(yè)走的夠遠(yuǎn)嗎?

在中國(guó)這片土地上,恐怕不止于此。

人工智能抵達(dá)低谷,然后呢?

某種程度上,陸奇也在幫助我們。

在過(guò)去幾年時(shí)間里,作為人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)微不足道的文字觀察者,我們看著一家又一家人工智能創(chuàng)業(yè)公司誕生于學(xué)術(shù)大佬的羽翼下,并輕松拿到了百萬(wàn)~千萬(wàn)美元不等的起始資金。

然而,它們又在短短兩三年內(nèi),有的迅速夭折,有的中途換車,有的則被“催肥”成一個(gè)個(gè)高估值的跛腳獸。

但與此同時(shí),這項(xiàng)技術(shù)卻也逐漸達(dá)到了它“觸達(dá)大眾,深入產(chǎn)業(yè)層”的最初宗旨。與AI相關(guān)的功能開(kāi)始出現(xiàn)在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)里;人們逐漸對(duì)AI這個(gè)詞無(wú)感,而它的分支——“人臉識(shí)別”已經(jīng)被普及到開(kāi)始喚醒人們的隱私保護(hù)意識(shí)。

我們要如何解釋這個(gè)既像在衰落,又似乎在綻放的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象?

陸奇為我們提供了一個(gè)分析問(wèn)題的最佳思路——從源頭尋找答案。

“我希望能比較系統(tǒng)地回答這個(gè)問(wèn)題,你首先需要人工智能的本質(zhì)是什么,它是如何產(chǎn)生商業(yè)價(jià)值的。” 陸奇也認(rèn)同,我們不能去講人工智能概念上的東西,因?yàn)槠渲羞€存在太多爭(zhēng)議。

“我們就講具體的!用現(xiàn)在人工智能技術(shù)到底能做出什么樣的系統(tǒng),用這些系統(tǒng)能做出什么樣的產(chǎn)品,會(huì)產(chǎn)生怎樣的商業(yè)價(jià)值。”

實(shí)際上,今天我們所講的人工智能,基本是從2006年前后隨著深度學(xué)習(xí)的進(jìn)步發(fā)展起來(lái)的。

一個(gè)微軟叫鄧力的科學(xué)家與AI學(xué)術(shù)界元老級(jí)人物Hinton合作,將語(yǔ)音識(shí)別錯(cuò)誤率從一開(kāi)始的30%逐漸下降到10%以內(nèi)。而2014年,則迎來(lái)了更大的爆發(fā)——視覺(jué)識(shí)別的錯(cuò)誤率已經(jīng)縮至4%~5%,與人的識(shí)別能力非常接近。

因此,從核心來(lái)看,人工智能是基于生物學(xué)的一種全新計(jì)算方式。它能遵從某種系統(tǒng)結(jié)構(gòu),較好地表達(dá)了人類大腦神經(jīng)的運(yùn)作規(guī)律。

換句話說(shuō),它在不斷復(fù)制和“長(zhǎng)”出人類的某種特征——看、聽(tīng)、觸摸、行走、思考……而任何算法模型都是某種“特征”——

感知物理環(huán)境,抽取和概括關(guān)鍵信息,做未來(lái)規(guī)劃……將它與人類“重疊”一下,你就會(huì)發(fā)現(xiàn),它可以解決人類需要解決的問(wèn)題。

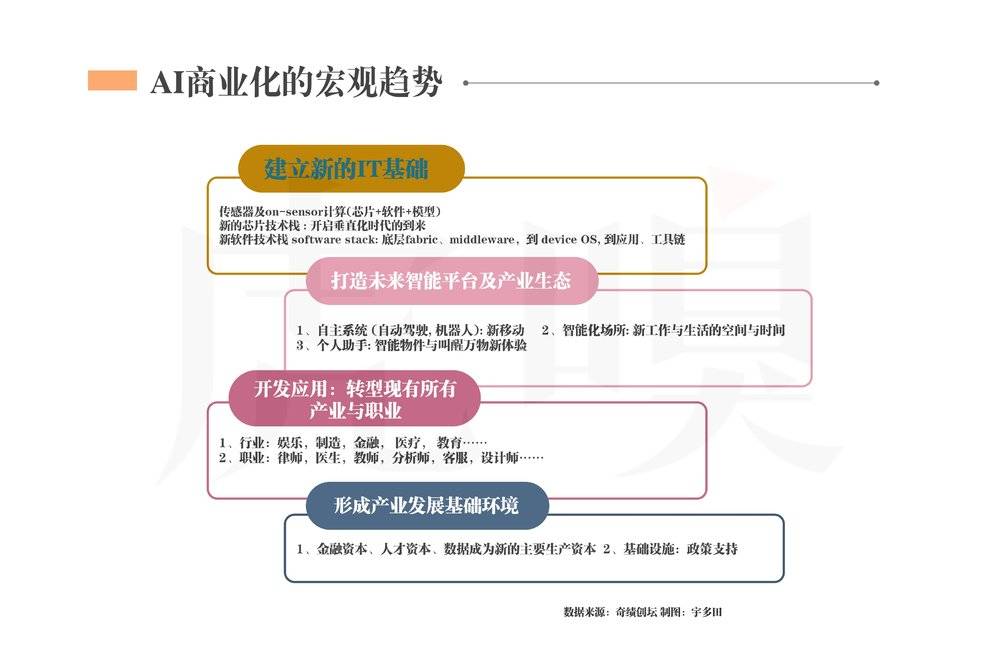

那么沿著這個(gè)邏輯,就意味著它可以逐層開(kāi)辟四大主流商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)。

陸奇第一個(gè)提到的,便是由“感知”這一AI基礎(chǔ)能力延展出來(lái)的龐大產(chǎn)業(yè)體系。

無(wú)論是用嘴說(shuō),用手觸摸,用眼睛看,都屬于感知范疇。但是,除了軟件堆棧與算法模型,人工智能的感知體系也包括“傳感器與集成芯片”。

換言之,AI感知能力從來(lái)都不是一項(xiàng)技術(shù),而是一個(gè)復(fù)雜的運(yùn)行系統(tǒng)。

“芯片架構(gòu)一定要重構(gòu),因?yàn)榻裉斓挠?jì)算體系不是用重疊向量來(lái)做的。所以‘異構(gòu)計(jì)算’其實(shí)更是主流的計(jì)算。如果按照這個(gè)邏輯,芯片要有一大堆新企業(yè)起來(lái)。與此同時(shí),底層軟件堆棧顯然全部都要重做。” 他特別提到,目前大部分AI創(chuàng)業(yè)公司其實(shí)都集中在這個(gè)部分。

有了基礎(chǔ)設(shè)施,才能往下走。

但是,想搭建有別于移動(dòng)與云的新平臺(tái),逐步攻陷傳統(tǒng)行業(yè),這些只有在把IT基礎(chǔ)做好的前提下,才能延伸出巨大的可能性。

也就是說(shuō),每個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)的發(fā)展階段和成長(zhǎng)速度非常不一樣。現(xiàn)在很多創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目大多集中在“IT基礎(chǔ)”這個(gè)模塊里,而其他三個(gè)要依仗于它。

“你追溯源頭就會(huì)發(fā)現(xiàn),人工智能不是從零的地方開(kāi)始,它是從云和移動(dòng)生態(tài)長(zhǎng)出來(lái)的。因此,用人工智能切現(xiàn)有的生態(tài)鏈,譬如優(yōu)化直播,它可以走得很快,因?yàn)橐苿?dòng)與云的生態(tài)渠道很健全。” 陸奇把人工智能的這種生態(tài)特點(diǎn)稱為“路徑依賴”。

但是,如果用AI去切汽車,切醫(yī)院,就會(huì)發(fā)現(xiàn),它跑得極慢,甚至完全推不動(dòng)。

因?yàn)檫@種切入不叫“嫁接”,而是叫“移植”。

就像是把某種樹(shù)苗從溫暖的海南島,移植到寒冷的東三省一樣,無(wú)論是這項(xiàng)新技術(shù)本身,還是客觀的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,雙方都要做出和解。

換句話說(shuō),擁有互聯(lián)網(wǎng)與新技術(shù)背景的工程師,也需要被醫(yī)生、老師、產(chǎn)線工人、汽車維修師所定義和接納。

而這勢(shì)必是一個(gè)極為漫長(zhǎng)的過(guò)程。

“據(jù)我們判斷,某個(gè)基于人工智能的全新生態(tài)或平臺(tái)還沒(méi)有起來(lái)。譬如一輛真正在路上跑的車,一個(gè)全自動(dòng)化的學(xué)校,一個(gè)完全智能化的醫(yī)院,短期內(nèi)沒(méi)有進(jìn)展。”他承認(rèn)。

因此,陸奇希望創(chuàng)業(yè)者清醒認(rèn)識(shí)到,自己可以局部去驅(qū)動(dòng),但絕不能喧賓奪主。

而另一邊,人工智能雖然可以做那只從計(jì)算機(jī)里伸出來(lái)揪住我們衣領(lǐng)的“手”,但是這只“手”的能力與質(zhì)感,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到能夠改變世界的地步。

陸奇承認(rèn),如今的人工智能技術(shù)還不夠到位。也就是說(shuō),它的智力偶爾可以很高,但不是一直高。

“我在微軟時(shí)認(rèn)真研究了Siri。喬布斯當(dāng)時(shí)買(mǎi)了Siri之后,內(nèi)部開(kāi)發(fā)了好幾年才推出來(lái)。因?yàn)樗X(jué)得要讓產(chǎn)品進(jìn)入一個(gè)大部分用戶都可以承受的合理區(qū)間內(nèi)。如果一會(huì)兒聰明一會(huì)兒笨,那么大家用幾次就不用了。

現(xiàn)在來(lái)看,仍然是這個(gè)問(wèn)題。”

因此,從技術(shù)問(wèn)題再往上溯源,就是一個(gè)數(shù)據(jù)量的壁壘問(wèn)題。這也是他極為推崇一些數(shù)據(jù)集開(kāi)源創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的重要原因。

在人工智能產(chǎn)業(yè)里,數(shù)據(jù)會(huì)越來(lái)越成為一個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的閉環(huán)。但今天我們?nèi)狈α讼窆芾泶a一樣來(lái)管理數(shù)據(jù)的工具與平臺(tái)。

這也相當(dāng)于,人工智能所表現(xiàn)出來(lái)的所有缺陷,其實(shí)從另一個(gè)面來(lái)看,也便成了創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。

陸奇稱自己是一個(gè)樂(lè)觀主義者。他從未對(duì)“人工智能是人類歷史上一個(gè)非常重要的商業(yè)機(jī)會(huì)”這一幾年前提出的觀點(diǎn)產(chǎn)生質(zhì)疑。

“為什么有那么多公司看到了機(jī)會(huì),但卻沒(méi)做好?從歷史來(lái)看,無(wú)論什么技術(shù)風(fēng)口,都會(huì)有激烈的競(jìng)爭(zhēng),也會(huì)有很多公司死掉。” 陸奇告訴我們不必有任何糾結(jié)。

他記得自己早期剛進(jìn)雅虎的時(shí)候,那時(shí)PC互聯(lián)網(wǎng)剛剛開(kāi)始,大家都不知道什么是商業(yè)模式。而今年回頭來(lái)看,廣告與電商的商業(yè)模式似乎再天然不過(guò),但那時(shí)候誰(shuí)也不知道,也死掉了一大批早期互聯(lián)網(wǎng)公司。

“我們當(dāng)時(shí)做的時(shí)候,每天只有一個(gè)感覺(jué),就是’這肯定一件對(duì)的事情’。因?yàn)橛脩粼絹?lái)越多了,用戶使用的時(shí)間也越來(lái)越多了,用戶對(duì)我們的好評(píng)也越來(lái)越多了,這難道不夠嗎?”

而人工智能是歷史上第一次把數(shù)字化能力,與我們的物理世界綁在了一起。他強(qiáng)調(diào),遇到挑戰(zhàn)不算什么,關(guān)鍵是要長(zhǎng)期走。

遇事不決,政府買(mǎi)單?

但是,要長(zhǎng)期走下去,無(wú)疑是人力還是資本,都需要付出更高的代價(jià)。

而在國(guó)內(nèi),有一個(gè)極有意思的歷史現(xiàn)象:許多技術(shù)公司想做大做強(qiáng),或者想短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)迅速成長(zhǎng),總是會(huì)走向同一個(gè)方向——

不怕虧損,政府買(mǎi)單;產(chǎn)品不行,政府買(mǎi)單;落地場(chǎng)景不夠,政府買(mǎi)單。

這當(dāng)然是由很多主觀與客觀原因造成的——技術(shù)創(chuàng)業(yè)過(guò)于漫長(zhǎng)的成長(zhǎng)道路,資本的炒作,無(wú)良公司的騙補(bǔ)行為,惡劣的版權(quán)環(huán)境,地方政府的某些政績(jī)?cè)V求……

在過(guò)去10年里,從半導(dǎo)體和各類面板制造廠、新能源車市場(chǎng),再到由人工智能等技術(shù)延伸出的各個(gè)垂直技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,離不開(kāi)政府充分的政策和資金扶持,但很多企業(yè)也對(duì)2G市場(chǎng)形成了“高度依賴”。

以自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)為例,從4年前以谷歌Waymo和 Uber 為源頭刮到國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)熱潮,似乎并沒(méi)有讓大眾真正坐上無(wú)人駕駛出租車。

反之,在各地陸續(xù)建立起的各類示范區(qū)與自動(dòng)駕駛車隊(duì),對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),也逐漸成了一項(xiàng)2G的生意。

“周期長(zhǎng),回報(bào)率低,落地場(chǎng)景化探索也需要實(shí)踐,普通投資機(jī)構(gòu)也有知識(shí)門(mén)檻,這類2B技術(shù)類創(chuàng)業(yè)公司,倒不如讓國(guó)家直接來(lái)補(bǔ)貼更靠譜。” 這是一位投資人給我們的答案,在意料之中,但卻不能不說(shuō)很令人沮喪。

走更長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)路,是需要極高代價(jià)的;那么長(zhǎng)期陪伴,也同樣如此。

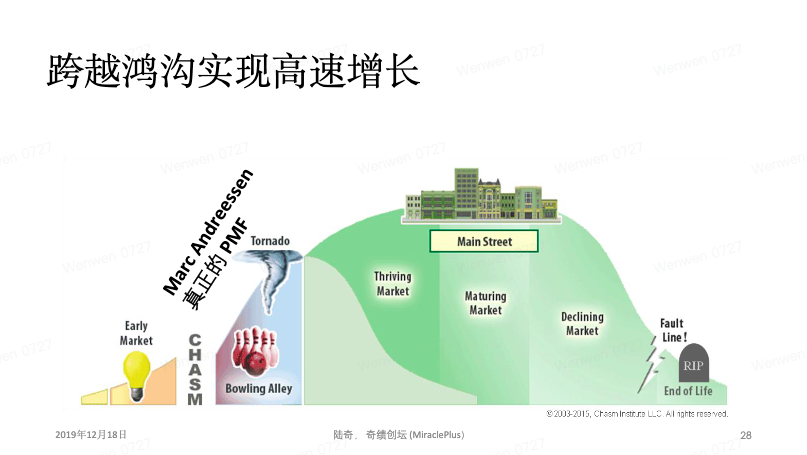

當(dāng)我們就這個(gè)現(xiàn)象詢問(wèn)陸奇的觀點(diǎn),他沒(méi)有否認(rèn)我們對(duì)一些2B公司逐漸走向2G之路的看法。相反,他與很多創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)也交流過(guò)類似的2G商業(yè)模式問(wèn)題,便給了我們展示了這樣一張圖(下圖)。

“這跟技術(shù)創(chuàng)新的本質(zhì)和社會(huì)的分布有關(guān)。新一代技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新一代產(chǎn)品,永遠(yuǎn)會(huì)走過(guò)這幾個(gè)不同的階段。”

燈泡所在的這個(gè)地方叫“早期市場(chǎng)”。它的存在與人的年齡,精神,心態(tài)以及收入分布有關(guān)。永遠(yuǎn)有少數(shù)人愿意嘗試新東西,產(chǎn)品再爛也會(huì)用。

而陸奇認(rèn)為,假如這家公司的用戶大部分都聚集在這個(gè)地方,那么他們的產(chǎn)品價(jià)值并不大,因?yàn)閲L鮮過(guò)后,這些人就不會(huì)再用了。

而接下來(lái)的第二波人,某種意義上就與2G市場(chǎng)有些關(guān)系。這群人對(duì)未來(lái)有一個(gè)想法,他們永遠(yuǎn)在找新的技術(shù)和新的能力,幫助自己實(shí)現(xiàn)某種愿景,對(duì)未來(lái)也會(huì)有自己的判斷。

在很多企業(yè)里就有這樣的部門(mén)和人存在,他們會(huì)認(rèn)真選用新產(chǎn)品。因此,他比第一波人的價(jià)值要大,愿意冒很多險(xiǎn)去嘗試一個(gè)新產(chǎn)品。

而最終企業(yè)都要跨越鴻溝(圖中的裂縫Chasm),“鴻溝”存在于迎來(lái)高速增長(zhǎng)的前夜。

而鴻溝對(duì)面,就是第三波用戶。他們才叫做“早期采納者”。

這些人非常務(wù)實(shí),他們需要沖業(yè)績(jī),那么采用新產(chǎn)品的核心條件是“我的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是不是在用,我的同事是不是在用,他們不用我也不用。

“這樣來(lái)看,我建議你考慮,政府有可能扮演的是這樣一個(gè)幫創(chuàng)業(yè)公司去跨越鴻溝的角色。” 他認(rèn)為,中國(guó)政府對(duì)未來(lái)有自己的看法,希望能夠去引導(dǎo)和支持新技術(shù)。如果是這種情況,那么企業(yè)完全適合拿2G的單子。

“一方面你可以把場(chǎng)景做的夠全面,讓產(chǎn)品快速迭代,做到足夠扎實(shí)。另一方面則可以解決部分現(xiàn)金流的問(wèn)題。”

但是,他也告誡所有技術(shù)創(chuàng)業(yè)者——必須要比對(duì)政府(作為需求方)與你設(shè)想的主流用戶之間是否存在足夠共同點(diǎn)。

如果距離很遠(yuǎn),你必須要提前思考和探索自己真正的用戶和市場(chǎng)到底在哪里。

“不管是自動(dòng)駕駛還是其他產(chǎn)業(yè),2G完全值得去探索。但這只是一步而已。

你要利用這個(gè)機(jī)會(huì),爭(zhēng)取到時(shí)間點(diǎn)的同時(shí),盡可能往主流市場(chǎng)靠攏。不斷去找真正的客戶去聊,去拜訪,集中精力把‘跨越鴻溝’這部分打通。” 他嚴(yán)格要求訓(xùn)練營(yíng)的創(chuàng)業(yè)者們必須在兩周內(nèi)找50個(gè)潛在客戶公司去聊,把對(duì)方的要求吃透。

然而,從歷史上來(lái)看,其實(shí)從2G轉(zhuǎn)自由市場(chǎng),才是許多技術(shù)公司或走向成功或落入深淵的關(guān)鍵分叉口。能堅(jiān)持到真正商業(yè)化階段的企業(yè),屈指可數(shù)。

結(jié)尾:不僅僅只靠學(xué)歷、夢(mèng)想和技術(shù)

在采訪陸奇前,一位技術(shù)創(chuàng)業(yè)者曾拜托我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題:

“與他接觸后知道他是一個(gè)非常樸素的人。那么在物質(zhì)欲不強(qiáng)的情況下,什么是推動(dòng)他去創(chuàng)新,去做投資的主要因素?”

的確,陸奇在絕大多數(shù)時(shí)間里,都是穿著印有不同企業(yè)logo的文化衫去上班,吃穿一切從簡(jiǎn)。有時(shí)候讓身邊的員工都看不下去:

”今天微軟的,明天facebook,后天是zoom的,可能他真的問(wèn)每一家企業(yè)要了5件一模一樣的文化衫。”

但是,并不是每一個(gè)人都能像陸奇一樣。甚至他本就屬于極少數(shù)的那類人。

實(shí)話講,如果只是靠技術(shù)、夢(mèng)想和“改變世界”的沖動(dòng)去驅(qū)動(dòng)人們?nèi)プ鲆环聵I(yè),那么中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也就不會(huì)有幾十年的斷檔,許多曾經(jīng)奮斗在一線的優(yōu)秀產(chǎn)線工程師也就不會(huì)紛紛跳槽投身于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

金錢(qián)與回報(bào),是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的必備驅(qū)動(dòng)因素之一,但也是極易讓中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走偏的罪魁禍?zhǔn)住?/p>

“如果是為了賺錢(qián),發(fā)財(cái),這當(dāng)然是OK的,很多創(chuàng)業(yè)者就是為這個(gè)而起步。”陸奇指出,為了財(cái)富而創(chuàng)業(yè)是一種再正常不過(guò)的欲望。

“但是,等你賺了很多錢(qián),再怎么辦?你還是得往前走。

所以我們會(huì)強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn),真正要走得遠(yuǎn)其實(shí)是需要長(zhǎng)期內(nèi)在動(dòng)力的。走到一定階段以后你財(cái)務(wù)上自然會(huì)自由。財(cái)務(wù)自由之后你發(fā)現(xiàn)你銀行帳戶上多加了幾個(gè)零,但你的生活不會(huì)發(fā)生什么變化。

但持續(xù)驅(qū)動(dòng)你的,是你能每天感覺(jué)到的熱情,那才是更重要的。”

這大概便是境界的不同?

如果人生真如學(xué)者王國(guó)維所說(shuō)的有”三重境界“,那么諸如我們這類普通打工人,可能還掙扎在追求財(cái)富的淺薄欲望中,那么陸奇則已處于“實(shí)現(xiàn)個(gè)人成功后,開(kāi)始充分享受幫助他人而產(chǎn)生快樂(lè)”的更高階段。

在陸奇的Linkedin上,有一段這樣的個(gè)人簡(jiǎn)介:能夠讓其他人懂得更多,做得更多,體驗(yàn)得更多,便是我的熱情所在。

如果按照奇績(jī)創(chuàng)壇32位創(chuàng)業(yè)者的反饋,他的確做到了他所承諾和堅(jiān)持的原則。

無(wú)論是作為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)人,還是投資加速器的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師,我們從陸奇上,看到了他盡力在使每一個(gè)職場(chǎng)角色達(dá)到最佳狀態(tài),就像是用圓規(guī)畫(huà)出了一個(gè)最標(biāo)準(zhǔn)最合適的圓。

但是不能否認(rèn),一個(gè)邊邊角角有所缺漏,沾點(diǎn)土氣的圓,似乎會(huì)更受中國(guó)市場(chǎng)和資本的歡迎。

這種狀態(tài)也出現(xiàn)在了路演現(xiàn)場(chǎng)的年輕創(chuàng)業(yè)者身上。

他們從實(shí)驗(yàn)室中走出來(lái),想法簡(jiǎn)單且專注,激情和斗志兼在,希望能為中國(guó)的軟件、半導(dǎo)體以及生物醫(yī)學(xué)做點(diǎn)貢獻(xiàn)。這既是創(chuàng)業(yè)最好的狀態(tài),但也意味著他們大部分人還未遭受社會(huì)毒打,還將面臨更殘酷的客戶檢驗(yàn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

所以,與其說(shuō)陸奇愿意與年輕人站在一起,倒不如說(shuō),他是我們見(jiàn)過(guò)的,少有能堅(jiān)持本心的“中年人”。

“您真的沒(méi)有情緒低迷的時(shí)候嗎?”我還是不太相信他能持續(xù)保持熱情,

“一般洗個(gè)熱水澡就好了。”他再次因話題轉(zhuǎn)到自己身上而略顯不安,“請(qǐng)不要聚焦在我身上,重要的是創(chuàng)業(yè)者,你能感受到他們的熱情與能量。”

無(wú)論陸奇變換多少個(gè)身份,他好像還是一個(gè)輸出結(jié)果唯一且純粹的計(jì)算機(jī),和老小孩。

作者后記

采訪陸奇后,我獨(dú)自思索了一下午。

實(shí)話講,半導(dǎo)體、工業(yè)等技術(shù)方向的寫(xiě)作枯燥而無(wú)聊,受眾也沒(méi)有很多。以流量為榮,成了這個(gè)“媒體衰落”時(shí)代記者為保住飯碗而做的最后掙扎。但是在聽(tīng)了陸奇的一些分享和心得后,卻覺(jué)得心里正在變得平靜起來(lái)。

陸奇的回答很真誠(chéng),真誠(chéng)到我覺(jué)得他特別“小孩”和“天真”,相信著成年人不相信的東西。猶記得四年前,采訪幾個(gè)人投資人,他們對(duì)“工業(yè)”“半導(dǎo)體”這種長(zhǎng)期無(wú)明確回報(bào)的領(lǐng)域唯恐避之不及。

而AI、SaaS等很多領(lǐng)域,其實(shí)有點(diǎn)“西學(xué)東漸”的意思。很多概念在西方火了起來(lái),然后國(guó)內(nèi)也開(kāi)始追逐,無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)公司踩了不少坑,擠去了不少泡沫,但回頭一看,最基礎(chǔ)的東西還是沒(méi)有打好。

我自己也被嗤笑過(guò)寫(xiě)很多2B的技術(shù)沒(méi)什么卵用,因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)的人都去看報(bào)告和更專業(yè)的技術(shù)解讀書(shū)了,而大眾就是大眾,為什么要去給他們寫(xiě)2B。

其實(shí)本質(zhì)的道理都一樣:沒(méi)有市場(chǎng),就沒(méi)有生存的空間。

因此,樂(lè)觀主義很重要。但到底是真樂(lè)觀,還是假大空,這個(gè)度也很難把握。

譬如知道“機(jī)械手”(MIT的那種每個(gè)關(guān)節(jié)都能活動(dòng)的手)可能要過(guò)很多年才能商業(yè)化,那么怎么撐過(guò)這些年呢?

譬如我們都知道某項(xiàng)技術(shù)很重要,但就是賣不了錢(qián),甚至?xí)L(zhǎng)年虧錢(qián),那為什么不去搞房地產(chǎn)呢?

有些路是很難走的路,也極少有人去選擇走,但仍然有人選擇去走,這可能就是真正的樂(lè)觀主義者。而陸奇應(yīng)該能算一個(gè)吧。

另外有個(gè)創(chuàng)業(yè)者的感嘆讓我印象深刻。這位創(chuàng)業(yè)者本身就是世界名校畢業(yè),也在世界大廠做到了很高的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)職位,但他仍然覺(jué)得陸奇“很可怕”:

“比我聰明的人,又比我勤奮,是很可怕的。” 因?yàn)樗^察到陸奇一直在不停地學(xué)習(xí)新知識(shí),而且學(xué)的比年輕人都快。

我覺(jué)得自己無(wú)法做到這些人的1/10,但似乎有被這種樂(lè)觀主義感染到,讓我有了一些思維進(jìn)益和新的啟發(fā)。

最后,感謝仍然在堅(jiān)持的中國(guó)技術(shù)人。【責(zé)任編輯/李小可】

來(lái)源:虎嗅

IT時(shí)代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號(hào)ITtime2000,定時(shí)推送,互動(dòng)有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),轉(zhuǎn)載必究。

創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來(lái)自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

熱門(mén)文章

精彩評(píng)論

小何華為現(xiàn)在牛的不只是設(shè)備商了,,華為的手機(jī)現(xiàn)在也是全球銷量不錯(cuò),國(guó)內(nèi)也算是老大了,之前用小米,,現(xiàn)在都改華為了。。產(chǎn)品確實(shí)不錯(cuò)。

小何華為現(xiàn)在牛的不只是設(shè)備商了,,華為的手機(jī)現(xiàn)在也是全球銷量不錯(cuò),國(guó)內(nèi)也算是老大了,之前用小米,,現(xiàn)在都改華為了。。產(chǎn)品確實(shí)不錯(cuò)。來(lái)自: 美國(guó)如此忌憚華為 顯示出對(duì)中國(guó)崛起的深層憂慮--IT時(shí)代網(wǎng)

小何三星手機(jī)在中國(guó)還有市場(chǎng)嗎?看看現(xiàn)在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場(chǎng)基本沒(méi)有了。。

小何三星手機(jī)在中國(guó)還有市場(chǎng)嗎?看看現(xiàn)在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場(chǎng)基本沒(méi)有了。。來(lái)自: 彭博社:六大中國(guó)手機(jī)品牌在全球挑戰(zhàn)三星蘋(píng)果霸主地位--IT時(shí)代網(wǎng)

小何滴滴打車現(xiàn)在也沒(méi)有之前那么火了,,補(bǔ)貼也少了。。

小何滴滴打車現(xiàn)在也沒(méi)有之前那么火了,,補(bǔ)貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。來(lái)自: 少年頭條對(duì)壘中年騰訊:解局兩代互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)之戰(zhàn)--IT時(shí)代網(wǎng)