上逐星日、下潛深海,科學WE大會展現人類科學前沿突破

智東西(公眾號:zhidxcom)

作者 | ZeR0

編輯 | 漠影

智東西11月6日報道,今日,2022騰訊科學WE大會十周年如期舉行。十年前,馬化騰在首屆WE大會上種下一顆種子,希望助力基礎科學普及。歷經十年,WE大會已經成為代表性的科學盛會,通過邀請全球頂尖的科學家及工程師進行演講,展現人類科學的前沿突破,讓更多人了解到面向終極問題的偉大探索與進步,一同見證中國科技十年的歷史性跨越。

本屆WE大會運用游戲科技的引擎渲染和騰訊CDD虛擬影棚拍攝技術,將科學家演說及“科技樹”發布打造成一場影視級“科幻大片”,高精度還原呈現“人造太陽”、中國空間站等代表國家科技突破的宏大科學裝置,讓觀眾可以360°觀察裝置,跟隨嘉賓演講感受“太空出艙作業”、“大海萬米深潛”等場景的科技壯美。大會特邀中國科學報社作為學術支持單位,在科普內容傳播方面予以專業指導,幫助公眾更好理解前沿科學突破。

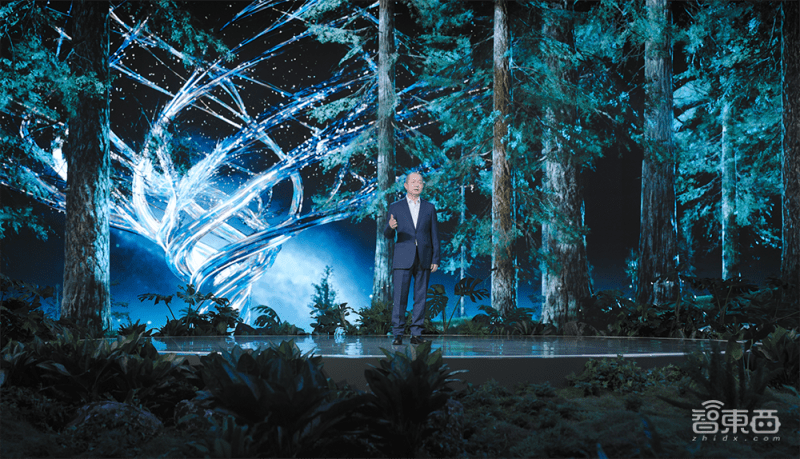

騰訊高級副總裁郭凱天現場宣布,騰訊正在深圳前海總部建造一座開放的永久科技館,將聯合頂尖科研機構,運用人工智能和全真互聯技術,打造一棵數實融合的人類百年“科技樹”。這棵“樹”將以基礎學科為根脈,以學科的發展演變為枝干,系統性呈現百年科學的發展脈絡及突破性成果,讓人沉浸體驗人類科學成果。

郭凱天說,科學發展的每一條脈絡就是一根認知世界的枝丫,不斷創造著文明的高度;每一位科學家的分享,好比枝丫上萌發的新芽,給人以啟迪和希望。科技樹展現的,是一部恢弘的科技史。科技進步,是全世界一代代科學家接力和共創的成果。騰訊將以開放機制,邀請科學家和科技工作者共創,持續記錄科學進展,不僅根系過去,更要枝連未來。

▲騰訊高級副總裁郭凱天

一、韋布+天眼,兩大全球望遠鏡天花板首度同臺

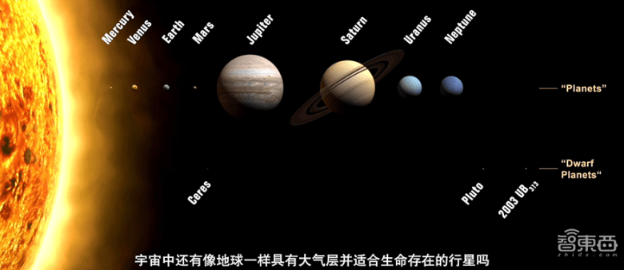

宇宙大爆炸后發生了什么?作為迄今性能最強、造價最高的紅外波段太空望遠鏡,“韋布”在距地球150萬公里的“拉格朗日2點”幫助科學家探索早期宇宙的奧秘。

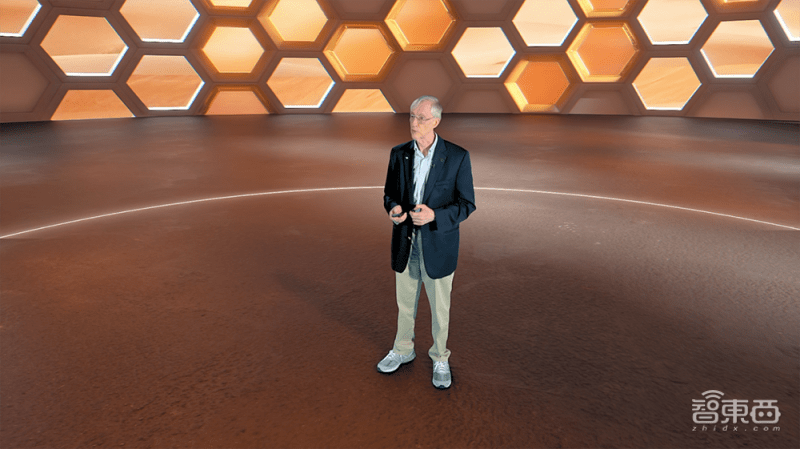

2006年諾貝爾物理學獎得主、韋布空間望遠鏡高級科學家約翰·馬瑟(John C. Mather)介紹了韋布的系列觀測成果。

哈勃望遠鏡和其它天文設備拍攝了很多照片,它們展示了宇宙誕生后大約40萬年時的樣子。如果能夠讀懂它,我們就能推測出星系會如何演變。科學家們還希望看到來自于宇宙大爆炸物質的最早期的星系,詹姆斯·韋布空間望遠鏡因此誕生。

韋布望遠鏡是一個具有黃金涂層的巨大六邊形,它直徑6.5米,用于收集遙遠宇宙發出的光。同時它配有一個網球場面積大小的遮陽板,體積比運載火箭大得多,因此必須將它折疊起來以便于發射。

2021年12月25日,韋布空間望遠鏡在法屬圭亞那群島由阿麗亞娜5型火箭被發射升空在絕佳工作位置——距離地球150萬公里的日地連線上。項目歷時20多年,共有2萬多人參與。

對于探秘早期宇宙,約翰·馬瑟談道“這與科技樹’根系過去,枝連未來’的理念一致,韋布望遠鏡幫助我們了解宇宙的誕生及發展,我們將能以此更好地預測未來。”

▲2006年諾貝爾物理學獎得主、韋布空間望遠鏡高級科學家約翰·馬瑟

“中國天眼”(FAST)是目前全球最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡,主要以接收宇宙電磁信號、檢測星際分子和星際通信訊號等方式,探索宇宙起源和演化。

“巨大工程體量與毫米級動態控制精度的矛盾,是貫穿FAST整個建設階段的核心難點”,FAST總工程師姜鵬揭秘關鍵技術的創新突破。

“我們已經發現660顆脈沖,但是這660顆脈沖星到底有沒有我們期待的脈沖星黑洞雙星系統,這個是非常有趣的問題。”在展示FAST探測到迄今最大原子氣體系統、發現660顆脈沖星等觀測成果時,姜鵬分享了他對拓展探測視野的思考,“存在很多不確定性,但阻止不了下一代’觀天巨眼’的到來,未來會將人類視野再往前拓展一步。”

姜鵬談道,一旦有這樣的雙星存在的話,人類就可以第一次精確測量黑洞的質量,可以在更極端的引力場條件下,檢驗愛因斯坦相對論的正確性。脈沖星是宇宙中已知的最精準的時鐘,FAST的超高靈敏度,可將脈沖星測試精度提高現有水平的5~50倍。這使得脈沖星的計時精度可能在全世界范圍內首次跨入到30個納秒的水平。

▲FAST總工程師姜鵬

近日,約翰·馬瑟還與中科院國家天文臺研究員及巡天空間望遠鏡光學設施責任科學家詹虎、中科院國家天文臺研究員茍利軍以及游戲AI技術專家、“全變源追蹤獵人星座計劃”(CATCH)騰訊方面負責人鄧大付交流,深入探討宇宙探測的未來可能,包括韋布空間望遠鏡、中國巡天望遠鏡、CATCH計劃等大型天文觀測項目的工程突破、觀測計劃,以及如何應用游戲AI技術輔助天文觀測及處理觀測數據。

二、應對資源挑戰:在地球再建一個 “ 太陽 ” ,探索浩瀚太空寶庫

“從洪水頻發、到熱帶氣旋和高溫干旱,幾乎地球的每個角落都見證著氣候變化帶來的影響。”騰訊首席探索官網大為在開場演講中提出,“我們比以往任何時候都更需要科學來指導人類如何保護地球,如何讓生態系統更可持續。”

▲騰訊首席探索官網大為

通過科技提升資源利用效率,才能更好地維系人類現代文明的基石。

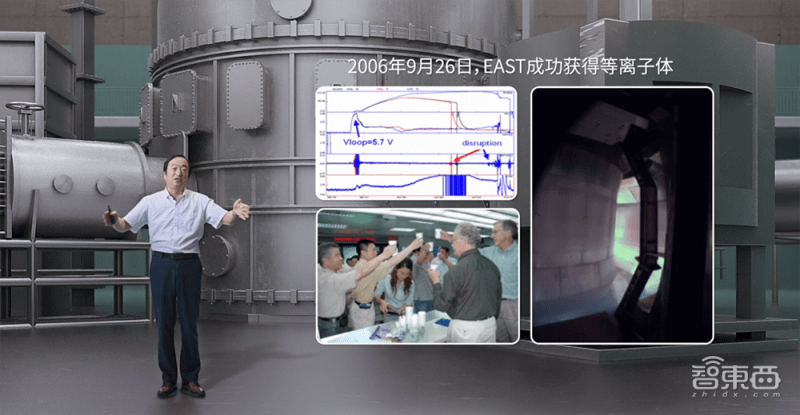

能否在地球上建造一個“太陽”,持續供應清潔能源,應對化石能源枯竭帶來的危機?中國工程院院士、等離子體物理學家李建剛分享了中國“可控核聚變”能源研究的前沿突破。我國自主研發的東方超環(EAST)是國際首個全超導托卡馬克核聚變實驗裝置,有“人造太陽”之稱。

自從遠古以來我們的祖先就有夸父逐日的夢想,在這里,今天的“聚變人”開始把聚變的研究變成工程實踐的第一步。李建剛相信,“中國聚變人”,一定會跟世界的其他同行一起,共同點亮聚變的第一盞燈。

他分享說,《流浪地球》把科技和幻想非常好地結合在了一起,就是當太陽熄滅了,當沒有聚變,我們人類怎么辦?人類要靠1萬個聚變發動機,推著我們的地球到另外一個星系,整個要幾千年的歷史,為此人類要付出巨大的代價,那么可以看出聚變是在拯救地球,拯救人類的一個終極武器。

聚變是人類共同的夢想,以東方超環為例,幾乎是跟全世界100多個單位、三十幾個國家合作。然后金磚國家,只要東方超環團隊一做實驗,全世界24小時都有參加,50%以上的這些實驗其實是跟國際同行合作的。正是因為此,他們才做成了非常好的國際合作。

去年,EAST兩次刷新世界記錄,實現了可重復的1.2億攝氏度101秒、7000萬攝氏度1056秒的離子體運行。“下一步,我們計劃實現億度上千秒,甚至不限時地運行,為未來發電奠定扎實基礎。我們也在推進中國聚變工程實驗堆(CFETR)的建設,攜手國際共同實現’終極能源’的夢想。”

▲中國工程院院士、等離子體物理學家李建剛

“浩瀚太空是資源豐富的寶庫,載人航天事業是通向這座寶庫的橋梁。”中國工程院院士、航天科技集團五院空間站系統總設計師楊宏講述了中國空間站“天宮”近十年密集攻堅系列關鍵技術的發展之路。

他談道,載人航天是個系統工程,就像一個龐大的機器,每個人可能是顆螺絲釘,或者是個齒輪,或者是個傳送帶,只有每個人的工作到位了,這個龐大的機器才能正常運轉。而他們的工作又像一個木桶,木桶的短板就決定了能裝多少水。他作為載人航天器總設計師的重要任務之一,就是找短板,找到了短板就找到了風險,風險控制住了,成功才有把握。

夢天實驗艙入軌后順利轉位,與天和核心艙、問天實驗艙、神舟十四號載人飛船、天舟四號貨運飛船合體,“天宮”由此完成’T字構型’組建。

“獨創的三艙構型可以整合重構多艙段、多航天器的系統,大幅提升整體運行的可靠性,也為后續擴展打下基礎。”楊宏說,“中國空間站是開放型的太空實驗室,歡迎全球科學家在此開展生物學、基礎物理等領域的科學實驗,共同開發空間資源,為增進人類福祉做出貢獻。”

▲中國工程院院士、航天科技集團五院空間站系統總設計師楊宏

三、破解生命密碼:從癌癥治療到海底生物進化

托馬斯·林達爾在2015年因“DNA修復機制研究”被授予諾貝爾化學獎。他發現的“堿基切除修復”為理解癌癥等疾病的發生機制、癌癥預防和治療打開了新窗口。

這次,林達爾帶來了癌癥治療的最新研究:“我們希望嘗試’暫停DNA修復’,將癌細胞的DNA短暫地暴露于平時不怎么起作用的破壞介質,來獲得打擊癌細胞的好機會,從而實現更好的治療效果。”

林達爾回顧生命起源與進化的重要節點,呼吁科學家探尋地球最早期生命的痕跡,“生命和自然還有太多未解之謎,我們要思考、探尋地球上是否存在另一種生命形式,這將對生命科學的研究價值巨大。”

在他看來,生物學界的重大發現是可遇不可求的,愛因斯坦那樣的成就很難復制。如果實驗結果與預期不符,那么一定要對自己的工作和技術能力抱有足夠的信心和信念,不要因為實驗沒有成功就放棄,而是要搞清楚為什么沒有獲得預期的結果,原因可能很簡單,但只有你能找出答案。

“我們應該尋找地球最早期生命留下的痕跡,這是一項有趣的但很可能一無所獲的工作,你可能會功成名就,但也有可能找了10年都一無所獲。”林達爾說,“我們需要一些運氣或者說直覺,放手去做可能帶來重大發現的實驗吧。生命和自然還有太多的未解之謎,這就是這個領域的魅力。”

▲2015年諾貝爾化學獎得主、癌癥研究專家托馬斯·林達爾

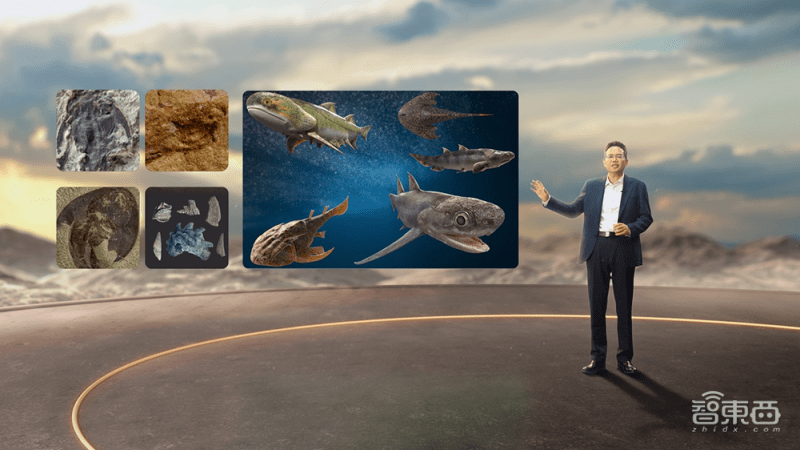

“讀懂過去,才能了解現在,探索未來。”中國科學院院士、古魚類學家朱敏展示“從魚到人”探源研究的最新成果時,表達了與林達爾相似的觀點。

知道從哪里來,方知向何處去。生命探源是人類探源的前奏,作為解讀一切生命現象的基礎命題,生命演化格局與機制是全球科學界的探索前沿。“從魚到人”的研究則是開啟認識生命演化與人類起源之門的鑰匙。

“我們通過億萬年前的化石實證、多學科交叉,模擬重建過去的生命世界,可以加深對有頜類重要器官和身體構型演化的認識,也有可能揭示環境因素之外,生物間相互作用對各主要類群興起與滅絕的影響。這是人類認識當今地球生物和環境協同演變規律的重要途徑。”朱敏談道。

9月底,《自然》雜志以封面形式同期發表朱敏團隊的4篇論文,詳細報道了有頜類起源與最早期演化的研究成果,它改寫了有頜脊椎動物崛起的傳統認知,將若干人類身體結構的起源追溯到4.36億年前的化石魚類。

朱敏團隊通過化石實證、通過多學科交叉、大數據挖掘整合、跟隨技術新發展,對過去的生命世界進行模擬和重建,并在此基礎上提出新的理論。古今結合,將現代生物多樣性危機放進地質歷史的框架中分析,是人類認識當今地球生物和環境協同演變規律的重要途徑。通過知識儲集、數據發掘,以大數據驅動獲得重大科學發現已成為學科發展的一個重要趨勢。

隨著生命科學和地球系統科學的迅猛發展,學界與公眾更加關注“人之由來”,各種生物之間,生物與環境之間的相互關系。古生物學這門古老學科進入了縱深發展的新時代,不斷涌現振奮人心的研究進展與新發現,“生命之樹”正逐步被完善。展望未來,古生物學與地球科學、生命科學其他學科的結合將更加緊密,數據的快速積累將推動古生物學取得更多的理論創新。

▲中國科學院院士、古魚類學家朱敏

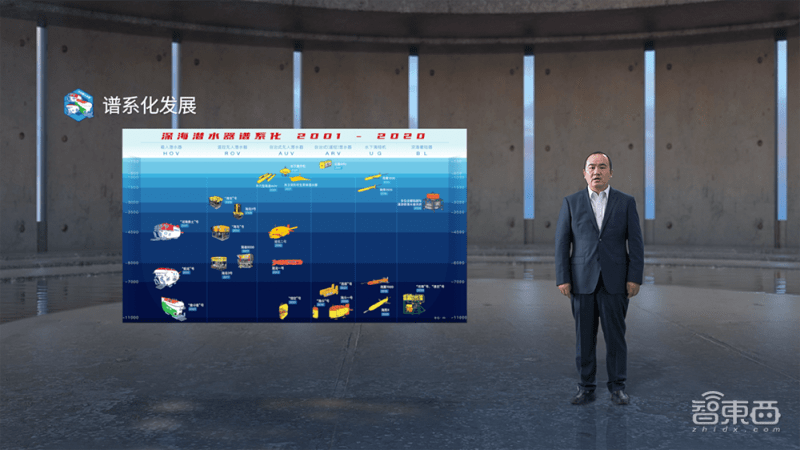

每年新發現的生物物種,80%以上來自海洋。“奮斗者”號總設計師葉聰展示了中國載人深潛從“蛟龍”號開始,自主攻堅構建起全海深潛水器譜系的歷程,以及重要的科學發現。

經過了幾十年的改革開放和技術發展,中國的科研人員已具備研發大深度載人潛水器的能力,我們各個學科的發展能夠滿足潛水器自主設計的要求。強大起來的中國,對海洋的探索、人類對海洋的利用承擔起了大國的責任擔當。

如今,中國的載人深潛已經從600米的深度挺進入地球海洋的最深處11000米。中國的無人潛水器同樣經歷了跨越式的發展,有有纜的遙控潛水器、無纜的自治潛水器、能夠在水下遠距離滑翔的水下滑翔機、有可以在海底長期駐留,獲得數據,開展試驗的著陸器。

“去年,‘奮斗者’號在海底采集到一批珍貴的深淵水體、沉積物、巖石和生物樣品,參航科學家團隊基于此發起《馬里亞納共識》倡議,并啟動’馬里亞納海溝生態環境科研計劃’,邀請全球研究學者圍繞馬里亞納萬米深淵科考,協力攻堅深海地球科學系統的形成與演化、生命起源與環境適應、生物多樣性與氣候變化等重大科學問題。”葉聰介紹道,“目前,我們為科學家提供了1000多條海洋環境、生物的數據量,這應該是目前全球最大的深淵數據庫。”

過去20年,有很多新的概念產生,有不同類型的潛水器正在加入深海裝備的譜系。面向未來,其發展方向是將這些不同類型的潛水器管好、用好。讓這些不同類型的潛水器,在更復雜的任務中能夠承擔不同階段不同位置的復雜任務,能夠實現1+1>2的效果,能夠讓載人潛水器、無人潛水器協同作業,發揮出更大的優勢。

▲“奮斗者”號總設計師葉聰

結語:科技向善正如草木向光

十年來,WE大會始終致力于面向公眾分享最具突破性的科學發現和前沿思想。

霍金、彭羅斯、潘建偉、姚期智等87位全球頂尖科學研究者,先后就宇宙學、理論物理、生命科學、信息科技等前沿領域發表演講,公眾線上線下參會累計近1億人次。

正如郭凱天所言,科技向善正如草木向光,科技發展應當始終服務于社會的福祉,朝著人類文明向美好進化的方向。從每一屆大會,那些科研探索者的主題分享,我們能窺得未知領域已然泄出的一縷縷幽光,那皆是未來的希望。

來源:智東西

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。