2022云棲大會:阿里巴巴算力攻堅,高維碰撞“想象力”

2022杭州云棲大會現場

2022年的云棲大會,并未如2013年發布5K飛天云計算服務,2016年五新戰略,2017年城市大腦和達摩院成立,2018年成立平頭哥,2020年發布無影云電腦、小蠻驢,2021年發布倚天710芯片那樣,繼續發布酷炫的技術和產品,成立高級的研究機構。對比往年被吊高的胃口,今年的大會從技術角度來看,難免會讓人感到有些平淡。

我從2013年開始參加云棲大會,中間僅有一次缺席,作為最早的參與策劃者,我們還有幸在云棲小鎮埋下了一塊刻有ITValue字樣的石頭做紀念。一晃將近十年了,我目睹云棲小鎮從幾棟樓幾條街,發展到今天的規模;也經歷了最初幾千人搬著椅子坐在操場上被風吹得灰頭土臉地但依然滿腔熱情地開會,到幾萬人穿梭在幾個月就蓋好的現代舒適的會展中心人潮澎湃,摩肩接踵的熱鬧場景。回憶這些年參加云棲大會的感受,我倒是覺得所謂于無聲處聽驚雷,今年反而是云棲大會孕育很大變化,很關鍵的一年。

阿里巴巴 算力攻堅

在阿里智能云總裁張建鋒的發言中,有兩個點特別值得注意,一個是他預測未來80%的應用都是由業務人員來開發,另一個是Serverless技術的成熟,云越來越趨向電網化,按需付費,同時運維成本越來越低。

如果把這兩個觀點結合在一起看,很容易就得出這樣一個結論——云計算作為一種新型生產工具的代表,技術已經趨于成熟,技術應用的門檻已經降低到了一個臨界值,算力即將普及,對社會生活的大規模滲透即將開始。

換句話講,以前人們要解決計算的問題,需要從技術入手,技術是有門檻的,所以一方面大家都愿意傾聽新技術的解讀,這也是之前來云棲大會這一類技術峰會的主要預期;另一方面每一次技術進步也的確都在降低應用算力的門檻,終于云計算的技術發展在2022年到了一個轉折點,技術逐漸成熟進入平臺期,與應用開始脫鉤——用戶的注意力逐漸從技術,轉移到技術可以解決的問題上——這就像我們都在用電,但其實只有少數人會去關心發電、傳輸的技術一樣。

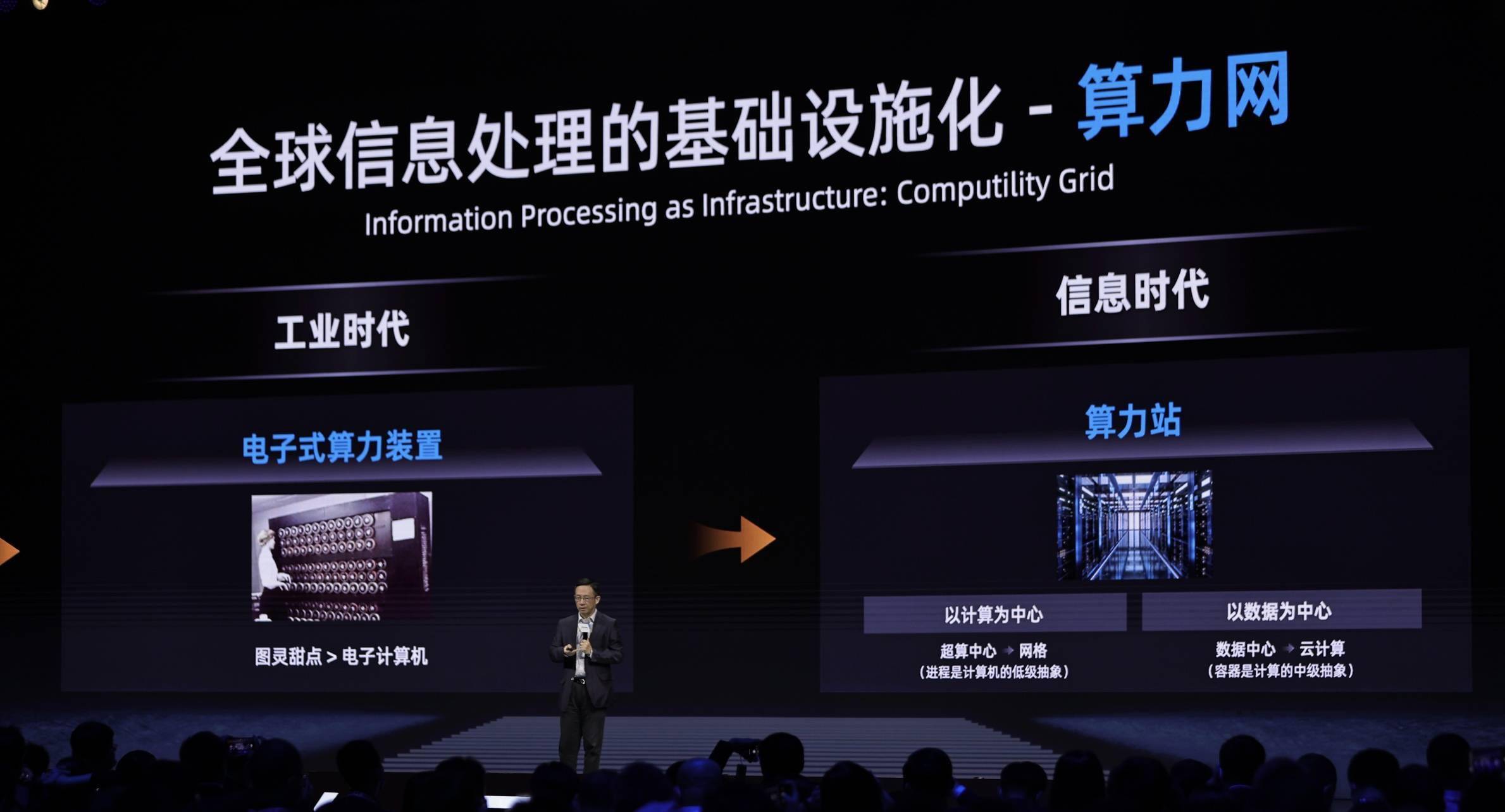

這個苗頭其實已經比較清晰,中國工程院院士、中國科學院計算技術研究所研究員、學術委員會主任孫凝暉在隨后的發言里更是做了理論上的總結,他認為基礎設施的普及是時代的標注之一——農業時代的基礎設施是交通網,工業時代是能源網,信息時代是互聯網,我們現在進入了智能時代,基礎設施就是算力網。同時,標準化與高級抽象是基礎設施化的關鍵,所以集裝箱就是對運輸容器的標準化抽象,電力就是對能源的高級抽象,網頁就是對信息的高級抽象,而云計算正是算力網演化的過程,雖然還有一些問題有待解決,但是終局我們已經能夠看到。

中國工程院院士、中國科學院計算技術研究所研究員、學術委員會主任 孫凝暉

此前我們面臨的很多無解問題,都是因為算力不足,而隨著算力供應的充沛,仿佛手上突然掌握了一個全新的強力工具。這時候,有了新錘子的我們,會發現很多釘子問題都可以重新定義。這個定義能力的根基,就是我們的想象力。

早年電力剛剛出現的時候,大家能夠想到的用途無非就是照明和動力,所以除了愛迪生和特斯拉等一票天才在研究如何在紐約裝電燈之外,還有一路人馬在研究如何用電力代替牛馬拉磨。

百年之后,電力的應用之廣,早已大大超越了當年最偉大發明家的預言,電視、計算機、手機、互聯網、人工智能,乃至健康碼這些大大小小用途,都是人類想象力和認知不斷迭代的結果。

現在的算力,也正處在當年電力代替牛馬和燃氣燈的階段,出發點還是解決眼前的問題,算力未來能夠帶來的改變依然還隱藏在一片迷霧之中。而這片迷霧,很大程度上都是我們對固有問題在一定限制條件下持續思考帶來的認知局限。

云計算的發展,從根本上解決了算力的大規模生產和輸送的問題,這從很大程度上打破了對很多固有問題的限制條件,讓很多以前難以解決的問題一下有了解決的可能。在這個范式下,解決問題的難點不再是技術,而是我們自己的認知局限。我們自己需要認識到,很多問題在算力供應發生質變的前提下,最需要改變的是我們解決問題的思路,甚至問題本身都要重新定義。

例如現在很多AI的使用場景都是巡檢,巡檢是典型的算力不足時代的權宜之計,利用人力按照一定頻率去檢查故障、隱患的發生。用機器人、無人機加圖像識別去代替巡檢是最直接的路徑,但這只是節約了人力,真正對于關鍵節點的監測時間依然有限;如果換了傳感器加算法的思路,其實就變成了蹲守模式,更有效更可靠;但如果把更大范圍收集的數據匯總分析,發現了故障發生的規律,從更上一層的源頭去優化,從根本上杜絕了故障的發生,這個問題就不存在了。

所以,支撐這些思路改變的是算力,而改變這些思路的,是想象力。

在這屆云棲大會的主論壇上,幾位嘉賓也提供了很多極好的場景,在我看來,這些炫目的想象力,才是繼技術之后,能夠讓云計算繼續閃亮、繼續創造價值的第二曲線。

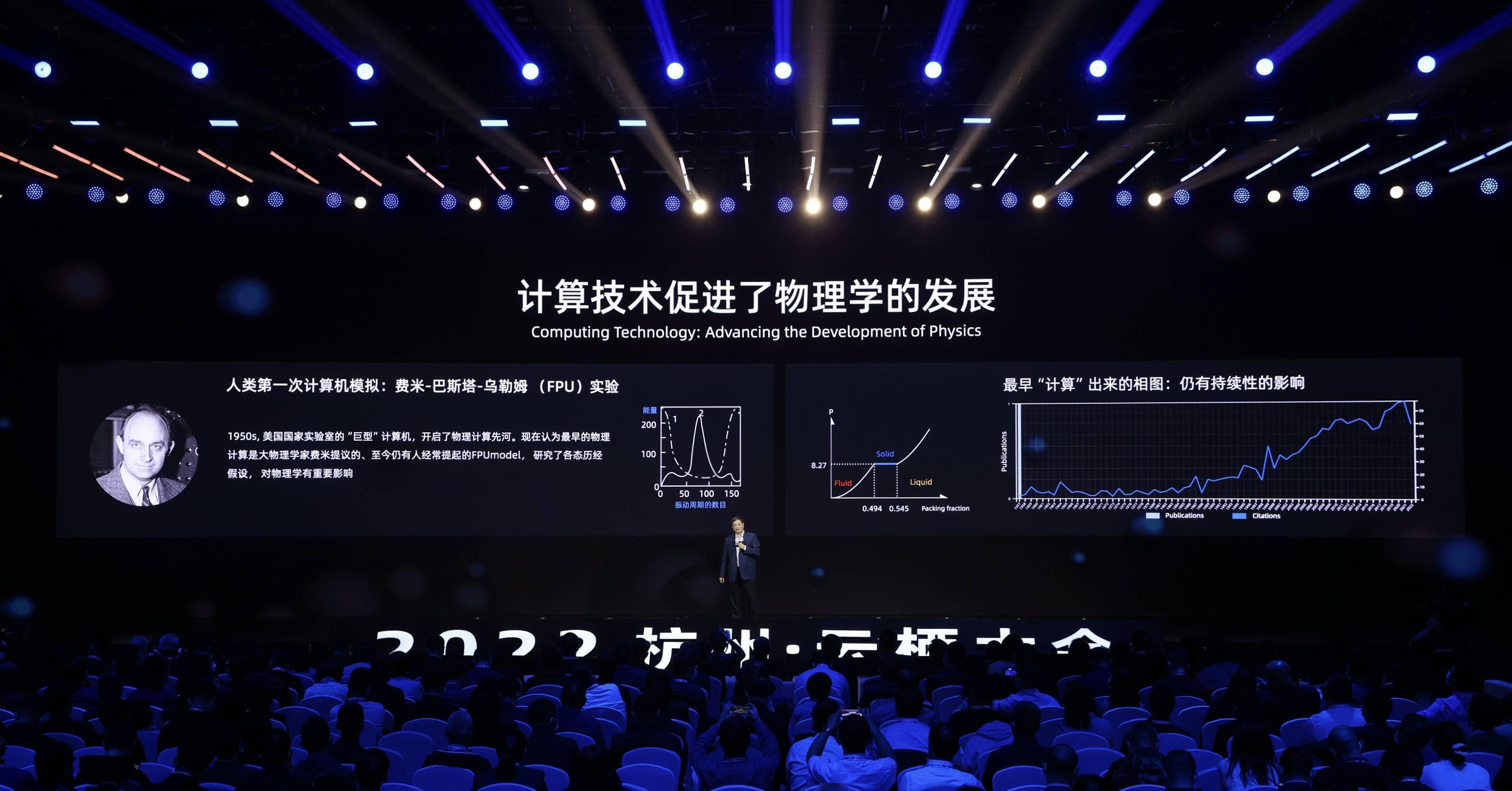

例如中國科學院院士、復旦大學物理系教授、廣東以色列理工學院校長龔新高就提出了計算物質科學的三大科學挑戰:

挑戰1:波函數的精確計算及相位調控,電子態的真實波函數及相位決定了體系的量子行為和過程基于DFT的當代計算物質方法無法給出真實波函數和相位;

挑戰2:強場與物質相互作用的計算和模擬,強場如光場、電場、磁場等條件下,體系遠離平衡態基于微擾理論的方法不再適用;

挑戰3:大關聯尺度下的動力學模擬,訓練模型需要新的發展思路,尤其是要考慮到知識化、輕量化、倫理道德和實施落地的需要。

中國科學院院士、中國醫學科學院學部委員、海南大學校長駱清銘也描述了對人腦進行數字建模的難度:

數據量巨大,以細胞分辨成像哺乳動物完整大腦將會獲得巨量研究數據,單個鼠腦就可達10 TB 量級的數據;如果成像人腦,數據光盤疊起來可高達9900米,超過珠峰;

數據難解析, 腦內結構復雜,包含神經元、膠質細胞、血管等,僅1立方厘米就含上億神經元,而且數字化重建還主要依賴人工,重建所有人腦神經元需要幾億人年的工作量;

數據難整合,不同的動物個體、研究層次和策略、數據類型和質量都不同,缺少細胞水平的定位基準信息、腦立體定位圖譜和整合技術,如同在缺少數字地圖、衛星和手機時,難以精確找到目的地。

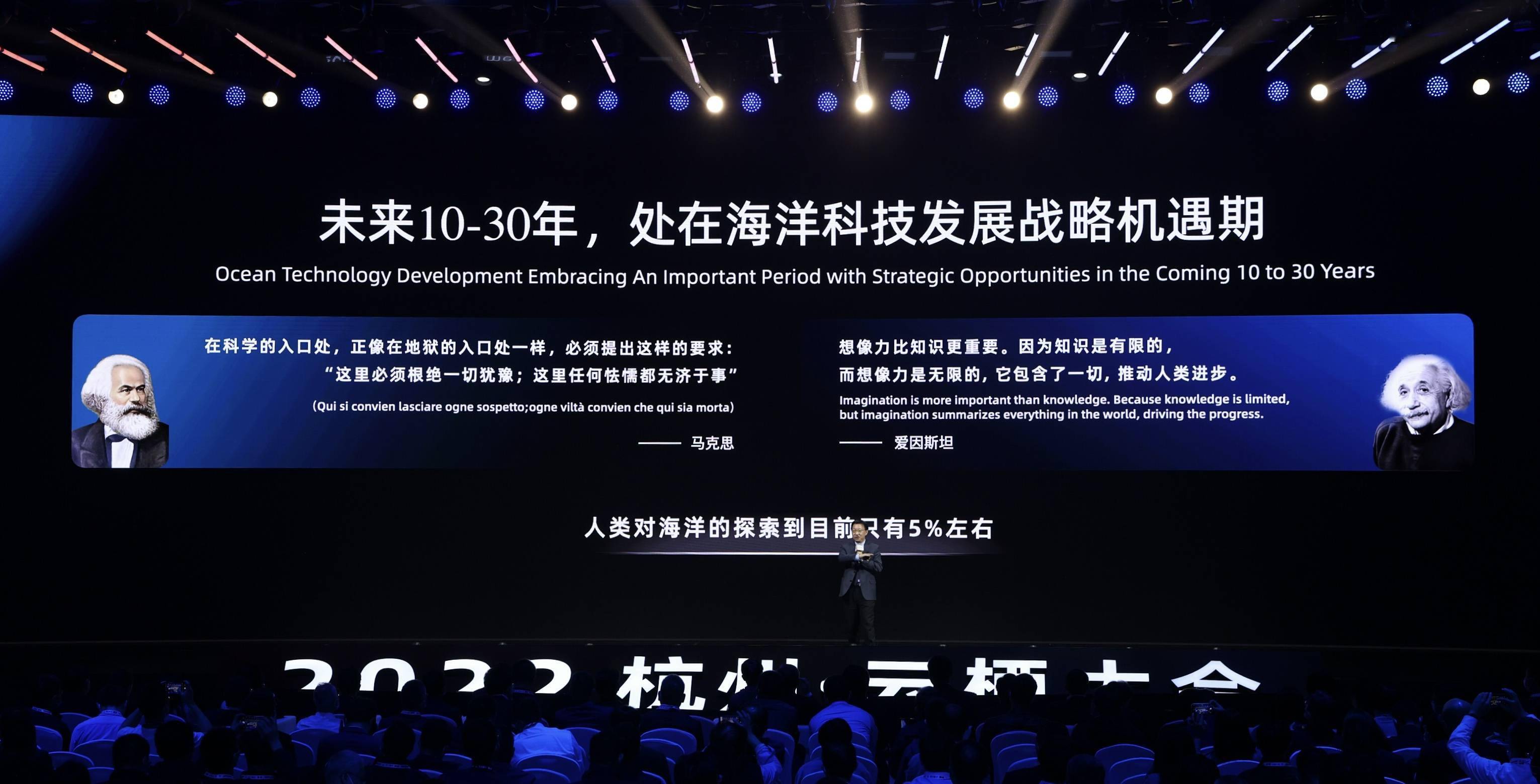

這些宏大的問題,都是配得上巨量算力的想象力。正如中國科學院院士、嶗山實驗室主任、中國海洋大學副校長吳立新在發言中引用愛因斯坦的話——想象力比知識更重要,因為知識是有限的,而想象力是無限的,它包含了一切,推動人類進步。

中國科學院院士、嶗山實驗室主任、中國海洋大學副校長 吳立新

為什么說2022年的云棲大會很關鍵?

因為我看到這次大會的主論壇上,除了張建鋒和張勇,其余的嘉賓談的都是未來,沒有項目,沒有甲乙方,都是關于想象力。阿里云打開了一個市場,正在慢慢把主動權交給客戶,這就是最大的變化。我今年在很多場合都說過,大平臺的能力化是個大趨勢,所謂大象無形,巨型公司要適應新的市場環境,就要學會如何化身能力,陪伴客戶成長。

我問阿里云智能副總裁劉湘雯,每年云棲大會大家都是拼命做到極致,你們怎么能保證下一年還能突破自己。湘雯說,訣竅就是我們到客戶中去學習。張建鋒3年前剛剛接手阿里云的時候,就提到“被集成”,就是在為這一天做準備(參見:鈦媒體獨家對話行癲:最詳解密阿里云頂層設計和底層邏輯-鈦媒體官方網站(tmtpost.com))。

可以預見,云棲大會越來越會從技術大會,變成創新大會,生態大會。大家不僅需要技術交流,更需要想象力的高維碰撞,需要更深入的交流和互相啟發。

這才是勞師動眾線下開會的意義。

來源:IT時代網

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。