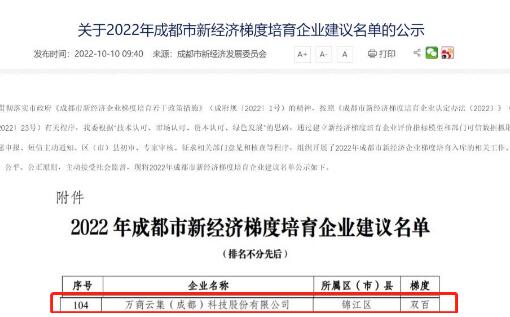

“脫私入公”變陣,華為云能否后來者居上?

世界范圍內(nèi)云計算公司都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)當(dāng)?shù)溃布鸺业娜A為云是如何做到改變云市場格局的?

文丨BT財經(jīng) 夢蕭

近日,華爾街知名投資人、分析師Ben Alaimo撰文稱,全球范圍的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們未來增長最快的業(yè)務(wù)當(dāng)屬云業(yè)務(wù),這已經(jīng)成為無法改變的事實。

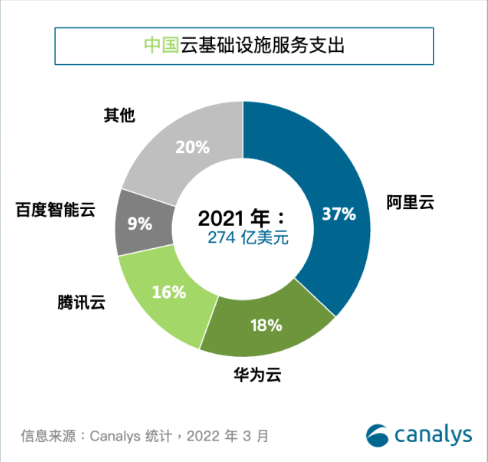

事實確是如此。根據(jù)Canalys 最新數(shù)據(jù)顯示,2021中國云市場規(guī)模達274億美元,增幅高達45%,比2020年增加了85億美元。預(yù)計2026年中國云市場規(guī)模將達850億美元,年復(fù)合增長率25%。

數(shù)據(jù)顯示,阿里云市場占有率為37%排名第一,華為云18%排名第二,騰訊云和百度云分別以16%和9%的市場占有率位列三四位,阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云成為中國云市場的“四朵金花”,占總份額的80%。

(數(shù)據(jù)來源CANALYS)

從營收方面來看,阿里云2021年營收723億元,相比較2020年的556億元,增長了30%,但這個增幅竟然是“四朵金花”中增幅最低的一家,騰訊云增幅為55%,百度智能云增幅同樣為55%,華為云增幅最高,達105%。

而根據(jù)中國信息通信研究院最新發(fā)布的《云計算白皮書(2022年)》的數(shù)據(jù)顯示,2021年云市場的增幅為54.4%,近4年的復(fù)合增長率為37.5%,無論是從增幅還是年復(fù)合增長率上看,華為云以超過行業(yè)平均增速的速度在增長。

在全球云市場中,華為云是唯一一家以硬件起家的云企,在一眾互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中顯得格外“另類”,華為云是如何做到以一己之力改變云市場格局的?

做硬件的能做云嗎?

增長快速是華為云的一大特征。

華為云成立于2005年,是國內(nèi)較早涉足云計算領(lǐng)域的企業(yè)。成立17年,大體可以分為三個階段。第一個階段是2005年至2010年,彼時的華為云為起步階段,主要做政務(wù)云和私有云,依靠強大的政府資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,華為云迅速做到全國第一,并把該領(lǐng)域第一的優(yōu)勢一直保持到現(xiàn)在,2021年在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場占有率以25.8%依然位居第一。

圖片來源:IDC

但由于受限于政務(wù)云和私有云的市場,華為云意識到如果想做大做強就必須發(fā)展公有云,于是2010年華為提出“云帆計劃”,宣布進軍公有云市場,但直到2015年,華為也沒有對外披露公有云的進度,這五年被媒體稱作“華為失去的5年”。

但華為云其實一直在暗中發(fā)力,在“革自己的命”,因為和阿里、騰訊和百度相比,華為的劣勢非常明顯,因為自身不是互聯(lián)網(wǎng)公司,起家的方式不同,帶來引流也不盡相同。

如同開篇所言,華為云在一眾互聯(lián)網(wǎng)云企中顯得格外另類,硬件起家也正是華為的優(yōu)勢,但大部分硬件都是一次性消費,比如基站建設(shè)和消費電子等,至今也是華為營收的最重要組成。公有云是賣服務(wù),前期需要大量投入,兩者的商業(yè)模式有明顯的不同。

但對于客戶來說,軟件和硬件存在二選一的關(guān)系,而軟件和硬件是華為的左右手,偏向哪個都需要艱難的抉擇。正因為內(nèi)部無法平衡,思科和戴爾以及惠普都遇到和華為相似的問題,因為沒有處理好,他們進軍云市場都以失敗而告終。華為“革自己的命”,直接挖來行業(yè)40多位專家,開始搭建公有云團隊,最重要的是,華為開始全面配合云業(yè)務(wù)的搭建,無論是人才儲備還是戰(zhàn)略資源都可以妥協(xié)讓步,自此華為云進入了高速發(fā)展的階段。

從2016年到2021年,這是華為第三個5年階段,也是華為云初見成果的階段,公有云的營收從10億元左右翻了20倍達200多億元,并以18%的市場占有率僅次于阿里云。在“云云協(xié)同”的大戰(zhàn)略下,華為還加大了對互聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透。

此消彼長,華為市場占有率的提升,必然是競爭對手份額的下滑,據(jù)Canalys 的數(shù)據(jù)表明,華為的市場占有率提升較快,2020年Q2.華為云以15.5%的份額沖到行業(yè)第二,首次超過騰訊云,2020年Q3華為云市場份額提再度得到提升,上升至16.2%,Q4進一步提升到17.4%,直到2022年Q1的18%,每一季度的市場份額都在提升。全球市場占有率,華為云也由2020年的4.2%,提升至2021年的4.6%。

近兩年,華為云的增速超過200%,已經(jīng)穩(wěn)居中國公有云TOP2.這一趨勢或在很長一段時間內(nèi)會持續(xù)下去。

“脫私入公”的變陣

如果說2010年以前,華為云的主陣地是政務(wù)云和私有云,那么2016年起的華為云則是完全實現(xiàn)了“變陣”,雖然華為云在政務(wù)云和私有云領(lǐng)域依然穩(wěn)居第一,但很顯然華為云的主戰(zhàn)場已經(jīng)轉(zhuǎn)移到公有云領(lǐng)域。

其實在近幾年,華為云一直在摸索中前行,期間也出現(xiàn)過多次的“變革”,比如2018年年底組建“計算與云”產(chǎn)業(yè)群,打包了公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計算等相關(guān)業(yè)務(wù),這次組建被外界認(rèn)為是華為云真正的開端,13個月后又將Cloud&AI升至華為第四大BG,與運營商BG、企業(yè)BG、消費者BG并行,該年5月,華為將IoT、私有云團隊合入Cloud BU,在這三大改變之上。

在2021年4月,華為云又迎來重大變革,撤銷云與計算BG(Cloud & AI BG),將服務(wù)器、存儲等業(yè)務(wù)與云計算剝離,余承東為華為云CEO,徐直軍為華為云董事長,說明華為對華為云的重視程度在日益上升。

這幾次變革中,有提升與計算的戰(zhàn)略等級,有組織架構(gòu)上的調(diào)整,但最有價值的還是2020年5月將私有云團隊合入Cloud BU。這被外界認(rèn)為是華為戰(zhàn)略性放棄私有云,甚至被解讀為華為云的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點乃至是中國云計算發(fā)展的一個重要節(jié)點。

財經(jīng)媒體評論員馬慧敏認(rèn)為華為將私有云團隊并入Cloud BU是華為云迅速發(fā)展的轉(zhuǎn)折點,“和阿里、騰訊以及百度相比,華為云的出身不同,那些互聯(lián)網(wǎng)巨頭做云計算的初衷就是公有云,而華為最初倚重的私有云只是將定制化項目賣服務(wù)器和軟件產(chǎn)品,雖然比原來本地化部署軟硬件方案有所突破,但卻不是真正的云計算,這次合并私有云團隊,才是華為云真正開始進軍公有云。”

在馬慧敏看來,中國云計算市場,對于私有云的關(guān)注度過高了,而對公有云的價值認(rèn)識還不夠。而公有云的市場體量遠比私有云市場要龐大很多,公有云才是未來,如果華為繼續(xù)在私有云發(fā)力,將是走彎路。

馬慧敏表示,在私有云上投入的越大,成本就越高,慶幸的是,華為云在不斷摸索后,開始戰(zhàn)略性“放棄”私有云,而將重心偏向公有云。據(jù)悉,華為云關(guān)閉私有云業(yè)務(wù)還獲得了華為創(chuàng)始人任正非的大力支持。

華為云能否后來者居上?

華為云的劣勢是起步較晚且沒有互聯(lián)網(wǎng)基因,加上中間有“失去的5年”,華為云現(xiàn)在能取得中國云市場第二,全球云計算市場第五的成績實屬不易。

如今華為云已經(jīng)成為全球云計算市場的一個另類,縱觀全球云計算領(lǐng)域排名靠前的企業(yè)除華為云之外均是互聯(lián)網(wǎng)巨頭,華為云作為唯一一家軟硬件服務(wù)商的云業(yè)務(wù)能夠擠進全球前五。

在戰(zhàn)略調(diào)整以后,華為云的增速非常明顯,雖然在全球僅以4.6%的份額排在第五位,但看看前四位的實力,亞馬遜是第一家進軍云計算的互聯(lián)網(wǎng)公司,微軟曾經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的老大,谷歌同樣長期占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一哥的位置,阿里在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的地位有目共睹,華為云能擠進前五已經(jīng)超乎很多人的意料。

作為唯一一家非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),華為云在國內(nèi)和全球的市場份額幾乎都是阿里云的一半,讓阿里云擔(dān)憂的是,華為云的發(fā)展增速迅猛,一度實現(xiàn)200%的增速,而阿里云的增速則在放緩,2021年全年增速已經(jīng)低至30%,受疫情影響,華為云的增速也有所下滑,增速下降到105%,以華為云和其他“四朵金花”中其他三朵金花的增幅來計算,或許不久華為云就將能改變中國云市場以及國際云市場的格局。

從目前的云計算市場格局來看,無論是中國還是美國亦或者歐洲其他發(fā)達國家,還沒有哪個軟硬件服務(wù)商的云業(yè)務(wù)能超過互聯(lián)網(wǎng)巨頭,如果以華為云的增速,在國內(nèi)超越阿里云并不是沒有可能,一旦華為云實現(xiàn)對阿里云的趕超,則具有劃時代的意義,甚至可以上升至中國云計算市場和美國云計算市場的對決。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,美國云計算市場對中國云計算市場具有先天優(yōu)勢,而阿里云對華為云同樣具備先天優(yōu)勢,以美國云計算市場相比中國云計算市場為例,起步早,規(guī)模大,技術(shù)更先進,這三大優(yōu)勢用在阿里云對華為云的比較幾乎是濃縮版的中美云計算市場的對決。

美國云計算市場有亞馬遜、谷歌和微軟三巨頭,以亞馬遜為例,起步早,直接搶灘公有云,導(dǎo)致美國云市場一直以共有云為主,占據(jù)了最大的市場份額。在后來為應(yīng)對不同市場需求,美國云市場推出了混合云,但混合云是健在公有云的基礎(chǔ)之上,整個市場還是以公有云為主,其他為輔。而作為全球市場份額最大的亞馬遜在產(chǎn)品層面,并沒有做定制化開發(fā),卻因其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化,長期占據(jù)世界第一的寶座。

那也是建立在公有云基礎(chǔ)上的混合云。以AWS為例,其最開始只做公有云,后來推出混合云Outposts。Outposts是將AWS 基礎(chǔ)設(shè)施、AWS 服務(wù)、API 和工具擴展到客戶數(shù)據(jù)中心,同時鏈接到AWS公有云。從產(chǎn)品開發(fā)層面,AWS并沒有做定制開發(fā),其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化優(yōu)勢得以保存。

阿里云和美國云市場有些相像,都是以公有云為主,阿里云和騰訊云是中國云計算市場公有云領(lǐng)域的佼佼者,阿里云的Apsara Stack和騰訊云的Tstack都與AWS的Outposts、微軟的Azure Stack比較相似,都是在公有云版本上拓展了私有云的業(yè)務(wù),與大部分軟件廠商推出的私有云有本質(zhì)區(qū)別。

公有云和私有云,像是兩條不同的道路,至于如何發(fā)展云計算,是大力發(fā)展私有云還是公有云存在較大分歧,互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里、騰訊和百度有較強的互聯(lián)網(wǎng)基因,偏向公有云,而以華為為代表的傳統(tǒng)軟硬件制造商以及部分創(chuàng)業(yè)型云廠商,偏向私有云。

業(yè)內(nèi)人士指出,軟硬件制造商以及創(chuàng)業(yè)型云廠商最初發(fā)展私有云,是因為在資金以及技術(shù)實力上和互聯(lián)網(wǎng)巨頭存在較大的差距,選擇私有云做突破口也是迫不得已的“避其鋒芒”,同時私有云可以和這些企業(yè)的業(yè)務(wù)無縫銜接,短期內(nèi)的成果更加突出。而相對而言,政企的大客戶選擇私有云更能保障其數(shù)據(jù),這也為早期私有云的發(fā)展起到一定的助推作用。

但華為的“自我革命”推翻了自身早期押注私有云的模式,將重心偏向公有云,是看重公有云市場的發(fā)展前景,放棄私有云市場第一的“安樂窩”而發(fā)力公有云,目的是要從項目定制化走向產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)模化,只有這樣才能實現(xiàn)可復(fù)制路線,實現(xiàn)規(guī)模上的巨大突破。

“私有云不會成為云計算的主流,私有云短期內(nèi)發(fā)展較明顯,會對軟硬件制造商等減小壓力,但往后會越來越被動。以目前云計算市場來看,該入局的已經(jīng)入局,新進入的難度將更大,像華為這樣的企業(yè)如果不能盡早從項目定制化模式中脫身,將越陷越深,好在華為轉(zhuǎn)身很快,現(xiàn)在的高增速也說明了華為的選擇是對的。”馬慧敏對華為云放棄私有云偏向公有云的做法表示了支持,認(rèn)為這是唯一能夠解決問題的途徑。

“以華為云的增速,超越阿里云不是沒有可能,就像中國云市場超過美國云市場一樣,都有可能,華為有強大的政府資源支持,一旦華為云后來者居上,將會是眾多軟硬件制造商的參考樣本,對我國云計算的發(fā)展將起到積極的推動作用。”對于華為云能否后來者居上,馬慧敏持樂觀態(tài)度。

如何實現(xiàn)彎道超車?

華為云進入公有云時間并不長,卻幾乎實現(xiàn)了彎道超車。

華為云官微公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,華為云價值客戶增長了59%,全球開發(fā)者數(shù)量增長了67%,2021年,華為云在亞太的重點客戶增加了156%,生態(tài)合作伙伴數(shù)量增長了90%,云市場交易額增長了105%。

能夠?qū)崿F(xiàn)如此高增長的根源在于華為的共創(chuàng)共享共贏,能夠給合作伙伴帶來回報收益,一個顯著的數(shù)據(jù)表明,華為云的合作伙伴的收入增加是150%,這一數(shù)據(jù)高于華為云自身增長的105%,這樣共享共贏贏得了眾多合作伙伴的信任和支持,這也是華為云成為主流云服務(wù)商中增長速度最快的根本原因。

關(guān)于合作共贏,華為云全球生態(tài)部總裁康寧曾表示:“健康、繁榮的生態(tài)體系,是華為云快速成長的基礎(chǔ)。2022年,華為云將繼續(xù)踐行‘一切皆服務(wù)’戰(zhàn)略,倡導(dǎo)‘All in One,One for All’的生態(tài)理念,構(gòu)建以能力為中心的全新伙伴體系,攜手伙伴、開發(fā)者構(gòu)建共創(chuàng)、共享、共贏的產(chǎn)業(yè)新生態(tài),深耕數(shù)字化,共創(chuàng)新價值。”在這一理念指導(dǎo)之下,華為云的生態(tài)合作伙伴發(fā)展迅猛。

數(shù)據(jù)顯示,華為云生態(tài)合作伙伴目前已達34000多家,包括26000多家咨詢類伙伴、10000多家技術(shù)類伙伴,同時匯聚260萬開發(fā)者,云市場上架伙伴應(yīng)用數(shù)量超過6000個。2021年,華為云伙伴業(yè)績超千萬元的伙伴有87家、超億元的伙伴12家。

在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,華為云堅持持續(xù)賦能,在全球擁有27個區(qū)域、65個可用分區(qū)、2800個CDN節(jié)點,提供220+云服務(wù)和210+解決方案,與6000+合作伙伴應(yīng)用合作,服務(wù)170個國家和地區(qū)的千行百業(yè)客戶。

目前來看,雖然中國云計算市場發(fā)展迅猛,但市場總體格局還沒有成型,但云計算市場的“四朵金花”格局已經(jīng)成型,華為云作為起步較晚的一家,能取得今天的成績,引來一片贊譽之聲。投資人劉波認(rèn)為華為的渠道和成熟市場以及過硬的研發(fā)能力是華為云迅速崛起關(guān)鍵。“華為是攪動市場的鯰魚,其獨特的企業(yè)文化以及強大的執(zhí)行力,是其他企業(yè)難以復(fù)制的,特殊的身份帶來眾多資源的扶持,也有利于華為云的發(fā)展。”

在近兩年受疫情影響下,眾多企業(yè)或多或少受到影響,尤其是在自主可控和信息安全等理念進一步普及之下,公有云廠商在政府、事業(yè)單位和央國企市場受到越來越多的限制,華為云的競爭對手業(yè)績受到一定影響,而華為因為美國的制裁激發(fā)了民眾的愛國情懷,反而引發(fā)眾多愛國人士和企業(yè)的強力支持,在市場整體波動較大的情況下,華為云反而逆勢上揚,并未受到太大影響。

華為云在繼續(xù)深耕政府、金融、工業(yè)等行業(yè),加強與煤礦、電力等集團協(xié)作的基礎(chǔ)上,不斷豐富生態(tài)應(yīng)用市場,贏得眾多客戶的信任,以中軟國際為例,其2021財報中明確提出,華為是中軟國際同舟共濟的合作伙伴,4年20倍的爆發(fā)式增長離不開華為的大力支持,中軟也成功榮獲云生態(tài)業(yè)績第一名。

正是有中軟國際這樣合作伙伴的表率,才讓華為云的市場占有率不斷攀升,只要華為云能保持現(xiàn)今的增長速度,趕超阿里云將不再遙不可及。

云計算行業(yè)內(nèi)的競爭已經(jīng)走進了下半場,現(xiàn)在回頭來看,硬件出身的華為云也許并不是劣勢,而變成了一種競爭優(yōu)勢。

來源:IT時代網(wǎng)

IT時代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),轉(zhuǎn)載必究。

創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領(lǐng)域早期項目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點。

熱門文章

精彩評論

小何華為現(xiàn)在牛的不只是設(shè)備商了,,華為的手機現(xiàn)在也是全球銷量不錯,國內(nèi)也算是老大了,之前用小米,,現(xiàn)在都改華為了。。產(chǎn)品確實不錯。

小何華為現(xiàn)在牛的不只是設(shè)備商了,,華為的手機現(xiàn)在也是全球銷量不錯,國內(nèi)也算是老大了,之前用小米,,現(xiàn)在都改華為了。。產(chǎn)品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現(xiàn)在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現(xiàn)在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現(xiàn)在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現(xiàn)在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。來自: 【人物】滴滴創(chuàng)始人程維回顧與Uber競爭:中國互聯(lián)網(wǎng)從來沒有輸過--IT時代網(wǎng)

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。來自: 少年頭條對壘中年騰訊:解局兩代互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)之戰(zhàn)--IT時代網(wǎng)