【特別報道】中芯國際梁孟松的辭呈和錢學森之問

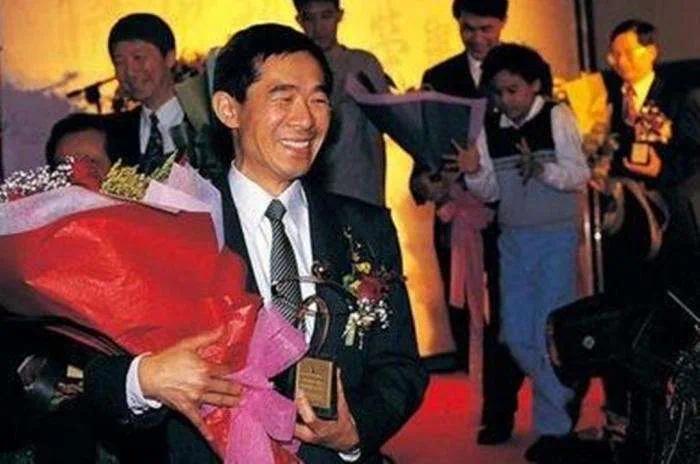

2020年12月15日深夜,中芯國際(HK:00981/SH:688981)爆出大新聞,為公司開發先進工藝立下汗馬功勞的聯席CEO梁孟松遞交辭呈。次日中芯國際A股股價大跌5.5%,一度停牌至午后的港股亦收跌4.9%。

這起震動半導體產業的人事風波目前尚待定論。

芯片是我們國家要大力發展的關鍵產業,其進口額已經超過了石油。而中芯國際目前又是我國芯片制造的絕對主力。梁孟松如果真的離職,對于中芯國際,甚至對于整個中國的芯片業可能都不是什么好消息。當然,我們依然希望有國內公司可以留下梁孟松這樣的將才。

一起人事風波便令整個市場與行業陷入同頻巨震,這讓人開始深思,我們關鍵產業頂尖人才稀缺的問題應如何解決?“千軍易得,一將難求”的窘境該如何破解呢?

2005年,著名科學家錢學森曾感慨說:“這么多年培養的學生,還沒有哪一個的學術成就,能夠跟民國時期培養的大師相比。” 錢老又發問:“為什么我們的學校總是培養不出杰出的人才?”

錢老問的很直白了,再翻譯的更具體點,錢老其實問的是,為什么發展了這么多年,培養出來的頂尖人才還沒有超過錢學森呢?為什么也沒有人超過楊振寧呢?

錢學森之問是個值得深思的問題,因為培養頂尖人才是符合國家利益,也是符合大多數人利益的,而不僅僅是照顧少數天才的行為。

想像一下,沒有牛頓等一系列物理學家,現在許多發明都不會存在,高鐵很可能都跑不起來;沒有發明晶體管的幾位科學家,整個計算機行業都不會存在;沒有Hinton等三位圖靈獎獲得者,深度學習就不會存在,也談不上人工智能在今天的廣泛應用;沒有錢學森,“東風快遞”很可能不會有今天的威力。可見關鍵開創性的發明以及這些科學家是多么的重要。

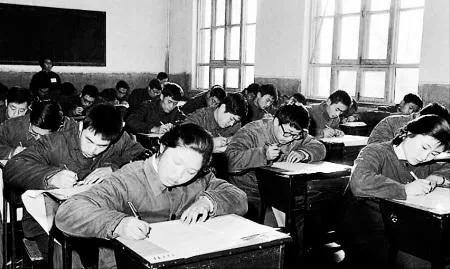

錢學森之問講的就是教育的問題,而教育是個很大的話題,考試選拔制度是極為關鍵的一環。錢學森之問的答案和目前考試選拔制度有很大關系,我們的基于考試的人才選拔制度還有改進的空間。

以考試為主的選拔制度是個指揮棒,方向往哪指,教育與學習的重點就會往哪傾斜。那么考試究竟考察了什么能力?比如中考和高考,考察了在較短時間內解決一般難度的已經定義的比較清楚的問題的能力,但是沒有考察發現問題的能力,也沒有考察把模糊的問題定義清楚的能力,也很少會考察通過體系思考去解決問題的能力,也不太側重不同方法解決問題的能力。

而各種競賽就是考察了在較短時間內解決比高考更難的問題的能力,是高考的升級版。

但在實際工作和生活當中,發現問題并清楚的定義問題有時甚至比解決問題還重要。因為發現問題是個起點,發現了問題,許多情況下你有大把的時間可以去解決問題,而非考試時候的很短時間,你還可以求助其他人,甚至組建團隊等等。

愛因斯坦說過:“提出一個問題往往比解決一個問題更重要。因為解決問題也許僅是一個數學上或實驗上的技能而已,而提出新的問題,卻需要有創造性的想象力,而且標志著科學的真正進步。”

楊振寧說過,“在任何前沿的科學研究領域,都有一個永遠存在的問題,就是你看不清楚的東西中,哪個是值得你抓住不放,哪個是你不要花太多時間去研究。能夠分辨出這一點的本領,愛因斯坦特別厲害。”

愛因斯坦發現狹義相對論的過程也是這樣的發現問題和解決問題的過程。愛因斯坦1899年在書信中曾提及,“我越來越相信今天所了解的運動物體的電動力學與實際并不相符,而且可能有更簡單的理解方式”。這就是發現問題。在六年后,愛因斯坦引導出了狹義相對論,解決了他提出的問題。

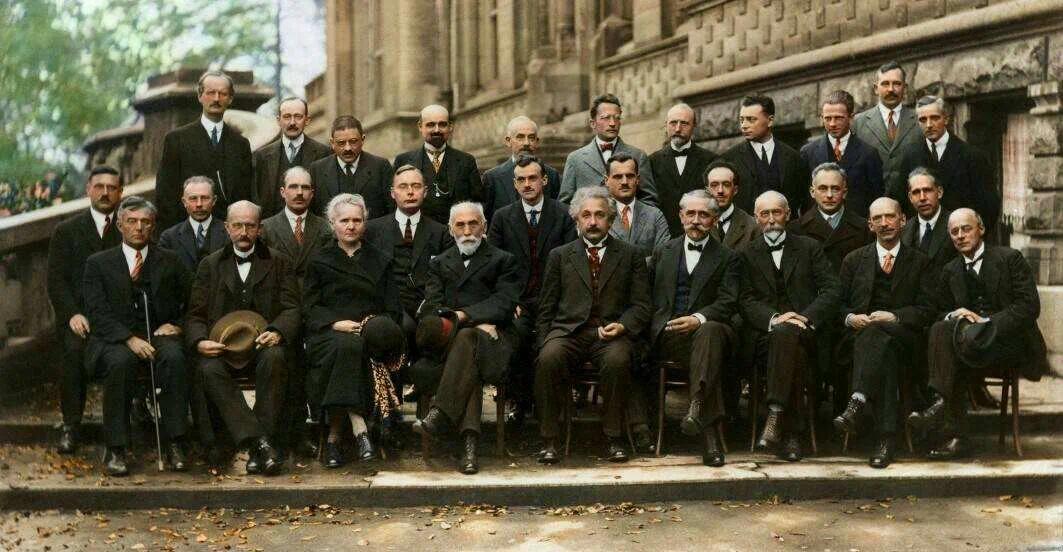

人類群星閃耀時

所以科學家也大致分為兩類,第一類是開創型的,提出并定義問題的,第二類是跟隨型的,解決具體問題的,往問題里鉆的很深的。

當然,第一類和第二類也不是絕對的區分,比如第二類也會需要干少量第一類的事情,第一類科學家也會參與到第二類的解決問題的工作中。

按照現在的方法,北大清華以及其他的頂尖大學未來一定能培養出來很多的第二類的解決問題的科學家,但第一類,未必會很多。因為挑選方法側重的都是解決問題的高手。

如果剛好這個學生發現問題和解決問題都很強,那就會被北大清華錄取;如果只是發現問題能力強,大概就不會被錄取。所以,很可能還是漏掉了一批可造之材,和我們打造北大清華的初心有些出入。

清華一年投入300億,這些錢的一部分,應該花在培養真正的頂尖創新人才身上。

美國的大學更多元化,各有特色,錄取也更多元化。不光是看成績,也看其他方面的綜合表現。一些有能力的高中生就開始了研究,這樣就培養了自己提出問題并解決問題的能力。

對這個問題通過統計分析加以論證是很難的,因為我們不知道一個人的天分如何,屬于第一類還是第二類,還是復合型的,也就無從知道是否真的有一批人才沒有很好地被目前的選拔制度篩選出來。

我們可以分析一些典型的例子,看看那些有開創性成果的頂尖中國科學家來自哪里:比如對PD-1發現有重要貢獻的陳列平教授本科就讀于福建醫科大學,袁隆平本科就讀于西南農學院,這兩位都不是頂尖學校出來的。

這是因為非頂尖大學的教學質量更好嗎?肯定不是的。是因為頂尖大學的選拔制度就漏掉了這些人。

記得陳列平曾說過,當年選擇免疫學去攻克癌癥,是因為大概在比較短的時間內還能看得到希望。這個眼光不錯。當然這個“比較短的時間”也花了幾十年了。這眼光也屬于算發現和定義問題,這個問題就是,是否能用免疫學的機制攻克癌癥。

而且,從培養商業人才的角度看,目前的頂尖大學主要是選拔COO,而不是選拔CEO的。

COO,就是首席運營官,需要的是運營執行和有效率的解決問題的能力,這是目前的考試側重的;CEO則需要發現問題,根據問題制定戰略,這不是目前的考試側重的。

中國的頂尖CEO許多都不是成績最好的那一批。馬云是眾所周知的高考考了3次,最后考上的是杭州師范大學。任正非讀的是重慶建筑工程學院。馬化騰讀的是深圳大學。王石讀的是蘭州鐵道學院。這些頂尖CEO讀的都不是頂尖大學。

你可能會說,當年考這樣的學校就是頂尖大學了。不是的,當年考前20-30名學校的難度和現在差別不是很大,因為這些學校擴招幅度并不是特別大。

綜上所述,在頂尖開創性人才的選拔上,無論是科技人才還是商業人才,我們還有提高空間。這和我們的考試制度有關系,因為我們的考試主要側重解決問題,而非提出問題并定義問題。

頂尖人才包括頂尖CEO、頂尖藝術家、頂尖科學家等,尤其是頂尖科學家,因為CEO可以市場中培養出來,藝術家可以在社會中成長起來,而科學家則只能主要由大學培養的,而且主要是由一流大學培養的。

其實少年班以及各種所謂什么班,在選拔開創性人才方面也不太管用,錄取的大部分都是競賽的獲獎者,依然招的是解決問題的人才。

但不能說以考試為主的選拔制度有大問題,框架整體是好的,需要繼續堅持。美國的教育是想把每個人都往CEO往領袖人物等各類頂尖人才培養,這也有問題,都來當領導,誰來具體執行,誰來當工程師,畢竟大多數人是中等水平的。

中國基礎教育目前主要是面向大多數人的,在這方面是做的不錯的。我們的體系也培養出了許多解決問題的高手,這都是社會需要的人才,這些人才也取得了巨大的成就,過去數十年的發展與這些人的貢獻息息相關。

而且,高考是流程清楚而且操作相對簡單的制度,大概也是目前能做到的最公平合理的制度。總的來說,高考制度是符合大多數人利益的,是需要繼續堅持的。

關于中國以考試為主的教育選拔制度的問題,有許多沒有說到點上的觀點。

我前面講了,即使時間到了,按照現在的思路,北大清華培養出來的大多數都會是很好地解決問題而非有開創性發現的第二類科學家,因為錄取的時候偏重的是這類人。而且事實也說明了這點,我們確實沒有培養出來錢學森和楊振寧。

還有說要取消高考等各種考試的,也是矯枉過正,過猶不及。做得好和做得對的事情要繼續堅持。還有許多人講到創新,動不動就扯到自由啊價值觀啊之類的,泛泛而談,也沒實際意義,不具備可操作性。

應該如何改革現有以考試為主的選拔制度,從而培養出來頂尖的開創性的人才?我當然也不知道所有的答案,但有一些可能的大致的方向,可不可以在高考制度的框架下做出一些改革的嘗試呢。下面簡單講幾點。

第一,我們是不是在教學中可以也容許甚至鼓勵問問題呢,尤其是好問題呢。老師如果答不上來,可不可以也能以鼓勵的態度面對呢。可不可以加入一些學生更多參與的環節,鼓勵大家思考,主動發現問題,解決問題。

錢學森也提及過,老是“別人說過的才說,沒說過的就不敢說”,而不是“想別人沒想到的東西,說別人沒說過的話”,提不出好的新的有用的問題,是做不出最一流的成果的。

好的教學理念與方式和好的考試成績也不沖突,在考試的框架下,依然有許多可以做的事情,依然有提高的空間。好的教學方法,既能激發學生的學習興趣,培養好的學習方法,也能提高學習成績。

第二,既然高考側重的是解決問題的能力,那么研究生尤其是博士錄取的制度是不是可以多元點呢,因為培養博士的目的就是培養創新人才的。現在的高考錄取率都相當高了,一般來說應該錄取為博士的人都是能考上大學的,所以各大高校的博士錄取是不是可以考察的方向和方式有所變化呢。

再比如學校和學校之間可以不可以適當的各有特色呢,多樣性的學校才會培養出多樣性的人才。像最頂尖的學校,應該招收能力最頂尖的學生,而不僅僅是成績最頂尖的學生。

第三,本科招生既然能搞少年班,可不可以搞不同錄取方式的鼓勵發現問題的創新班。搞創新班就得有懂創新的教授,標準也很簡單,他得具備一定的第一類科學家的能力,就是發現問題的能力,如果是跟隨別人做的很深的,當然也是好教授,但是不太適合這個創新班。

所以搞教育改革,機制和人才缺一不可,既需要懂教育的人,也需要讓這些人發揮能力的機制。從這個角度看,越是頂尖大學,越有條件,也越應該搞點新的嘗試。

為什么越有條件?因為頂尖大學人才多,總有一些真正懂創新的老師。為什么越應該搞?因為頂尖大學就是培養頂尖人才的,應該具備提出好問題的能力;而普通大學相對來說就是培養中等人才的,對于其中大多數學生而言,能培養出來較強的解決問題的能力,已經算是達標的教育了。

不過很有意思的現狀是,有些自己很有創新能力的人物或老師,居然也偏向各種考試中選拔出來的人。所以抓教育創新的人,既要懂創新,又要懂教育。

第四,可以考慮在中考和高考試題中加入一些能夠考察發現問題并定義問題能力的題目,這有難度,但是值得去嘗試。

新出版的中國高考評價體系也有考察“發現新問題”的能力,但是沒有具體的例子,操作起來實際上很可能還是有難度的。因為定義的不清楚的題目,不是個好題目;可是已經定義的清楚了,就談不上發現問題了。

比如錢學森曾出過一個考題,很有意思,問如何發射火箭繞過太陽再回來,這是相對比較開放的題目,比許多題目又前進了一步。

第五,加強興趣的引導。對學術和研究的堅持,需要興趣的驅動,頂尖人才大多都是能力超強又樂在其中的人。許多研究都是多年的積累才有突破。比如深度學習從低谷到高峰,花了幾十年,要是沒有興趣和毅力的驅動,很難堅持。

楊振寧在2006年曾說過,創新有很多類型,中國整個的社會跟美國的社會是處于不同的階段,兩國對人才的需要是不一樣的。中國現在最需要的是能夠推動科技和經濟發展的、為急速發展的社會做出貢獻來的人,而不急于去得諾貝爾獎。

他還說,中國的教育政策對于現有的社會狀態是好的,等中國人均GDP超過1萬美元,再來籌劃重大教育改革吧。2019年中國人均GDP剛好超過1萬美元,所以,近年如能開始教育改革正是抓住了大好時機。

現在最難解決的問題是,要找到一些真正懂創新懂得發現問題的老師,這樣的人不多。有了一些人品和水平都好的老師,才能發掘好的學生。這是教育領域的長遠問題,既要抓緊,又不宜太急于求成,可以先開個小口子,試試看。

當然,如果不抓緊教育改革,那會有更多人就把子女送到國外去,畢竟能拿得出來一百來萬給子女留學的人會越來越多。整體看,這也是因為自己國家的教育不如別的國家,長期看也是種人才流失,畢竟好多人學成以后就不回國了。當然留學也不是一刀切的事情,學習其他國家的強處也是好事。

但是無論如何,對于一家、一市與一國,把教育做強,都是最重要的事情。【責任編輯/李小可】

來源:錦緞

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有,未經授權,轉載必究。

創客100創投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

TA的最新文章

熱門文章

精彩評論

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。

小何華為現在牛的不只是設備商了,,華為的手機現在也是全球銷量不錯,國內也算是老大了,之前用小米,,現在都改華為了。。產品確實不錯。 小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機在中國還有市場嗎?看看現在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。 小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。