代號紅狗:那些站在微軟云起點的中國創(chuàng)業(yè)者

Windows Azure簽名墻里的昨天

(一)

1996年的北京。

上高中二年級的左玥,代表崇文區(qū)參加市一級"四通杯"青少年計算機(jī)程序設(shè)計競賽,得了一等獎。

據(jù)左玥回憶,在去參賽的路上,輔導(dǎo)老師還在吐槽,多跑了一趟西城區(qū)。

高中時期的左玥

左玥也不是第一年拿獎了,他知道,人家海淀區(qū)對編程競賽的輔導(dǎo)早都是師生一對一了,非常重視。

1996年,方磊也在北京,他就讀于清華大學(xué)電子工程專業(yè),念大二。

1996年,方磊在清華

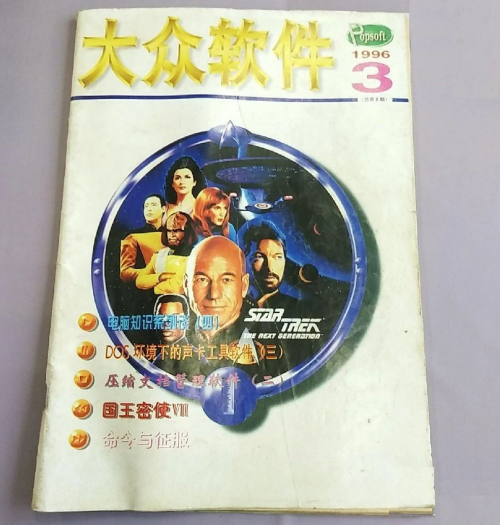

高中時,左玥最愛看《大眾軟件》和《電腦報》。

一篇科技報道給他留下深刻印象,是關(guān)于美國微軟公司的辦公大樓。

記憶中:“大樓是十字結(jié)構(gòu),這種設(shè)計賦予室內(nèi)極好的采光,讓工程師享受開闊的視野。公司依據(jù)工齡的長短,而不是按職位級別的高低,來安排座位。資格老的人可以比leader先挑座位……”

左玥,為之神往。

1996年,《大眾軟件》雜志

七八年后,左玥結(jié)束美國德州農(nóng)工碩士的學(xué)業(yè),乾坤大挪移般地坐在當(dāng)年報道里提到的辦公大樓里。

當(dāng)時的感覺,怎么說呢?

頗為魔幻。

方磊比左玥晚一些進(jìn)入微軟,美國弗吉尼亞理工大學(xué)博士畢業(yè),微軟是他博士畢業(yè)后的第一份工作。

方磊的專業(yè)方向是解決軟硬件設(shè)計的驗證問題,他本該選擇一家芯片公司,給硅谷老資本家們踏踏實實干一輩子。

但是,在那個時間點上,方磊發(fā)現(xiàn)有一家研究機(jī)構(gòu),將芯片上的驗證技術(shù),用于驗證計算機(jī)程序的正確性。這家機(jī)構(gòu),就是距離美國西雅圖東部不遠(yuǎn)的微軟雷蒙德研究院。

剛?cè)肼毜臅r候,方磊先給嚇了一跳。

一名微軟員工對方磊說:“我們這里有個秘密項目,現(xiàn)在不能告訴你做什么,上班第一天,才能告訴你。”

“什么?”方磊一腦袋問號。

那位同事,沒有看出方磊的情緒,單純想表達(dá)內(nèi)心的自豪,又多說了幾句:

“我們會開發(fā)一個東西,讓全世界人人都可以開發(fā)一個谷歌地圖(Google Map)。”

彼時,微軟處在Windows的時代,云計算遠(yuǎn)在天邊,困惑是情理之中。

云計算在左玥心里是一顆種子。

2009年,一次微軟全員大會上,左玥見到了比爾·蓋茨和鮑爾默。

這種大會往往在大型體育場召開。開闊的天與地中,一個幾分鐘的demo在大屏幕上一閃而過,卻讓他兩眼放光。

他牢牢記住了一個名字:Red Dog(紅狗)。

后來,左玥才知道,那是微軟云早期的Code Name(代號)。

不僅僅是左玥,紅狗是多位微軟技術(shù)大神心中的羅馬。

條條大路通羅馬,方磊則“生在”羅馬。

方磊剛剛找到工位坐下,leader就像給入伍的士兵配發(fā)手槍一樣,給他發(fā)了一雙紅色的球鞋,一件紅色的夾克外套。

“恭喜!你成為了紅狗的一員。”

方磊學(xué)歷亮眼,又是博士畢業(yè),一邁進(jìn)微軟就被分配到了微軟云計算團(tuán)隊。

此時微軟云是一個孵化在微軟雷蒙德研究院的產(chǎn)品。

當(dāng)年,微軟Windows版本迭代周期以“年度”計算。中午在公司草皮上踢完足球,洗個澡,到了四五點,很多人都下班接孩子去了。

這種工作節(jié)奏,真是愜意。

微軟,仰仗著市場地位的優(yōu)勢,企業(yè)文化沒有必要狼性。

而紅狗則與眾不同,彌漫著初創(chuàng)企業(yè)戰(zhàn)斗力爆表的荷爾蒙,拼命是團(tuán)隊主旋律。

在戰(zhàn)場上,戰(zhàn)士只需殺敵就是英雄,而將軍則需要打贏戰(zhàn)爭才是。

命運之手,將云計算的初創(chuàng)團(tuán)隊交給了53歲的Ray Ozzie(雷·奧茲,下文簡稱“雷神”)。

雷神是微軟云Azure最初的設(shè)計者。

Azure一詞的意思是,“晴天時,天空的顏色” 。

微軟的技術(shù)先知們在西雅圖召喚諸神,在萬里無云的藍(lán)色天空下,相信云計算將顛覆世界。

雄心壯志,以酒酬神。

雷神以美國西雅圖當(dāng)?shù)丶t狗啤酒來命名,這就是Azure最初開發(fā)代號的由來。

一般而言,微軟內(nèi)部的保密項目會有一個代號,否則張嘴都不知道怎么叫。

紅狗啤酒,顏色呈金黃色,口味順滑,1994年推出

那時候,方磊已經(jīng)扎進(jìn)去了,而左玥的脖子還伸得老長,心里唯獨惦記著紅狗。

左玥本來可以直博,他也通過了博士資格考試,但是,他情愿只要研究生學(xué)位,就著急奔向工業(yè)界。

他坦言,自己的天賦不在學(xué)術(shù)界。

于是,他先去英特爾實習(xí)。

說來湊巧,當(dāng)年的英特爾因為IA64架構(gòu),被AMD的X64架構(gòu)按在地上一頓胖揍,所有的招聘名額都凍結(jié)。

湊巧說來,左玥來到了微軟,在一個Windows的存儲驅(qū)動設(shè)備團(tuán)隊里挑大梁。

他一干就是三年,一路火花帶閃電,級別升到了5級(共1到10級)。

某天,他的老板休假,一封郵件自動轉(zhuǎn)發(fā)到了他的郵箱。

事情是一個小事,但是來信人的郵箱又給他一個手摸電門般的感受,Red Dog(紅狗)。

他曾經(jīng)在權(quán)限范圍內(nèi)尋找“紅狗”的信息,這一次,送上門了。

除了來信人的級別很高,他發(fā)現(xiàn)一件神奇的事情,居然這個人同組成員的級別都是8級。

一個什么樣的團(tuán)隊會有如此之高的“大神密度”?只在睡了一覺后,左玥便要求面試這個團(tuán)隊。

面試的結(jié)果并不如意,紅狗面試官認(rèn)為左玥資歷尚淺,原話是:“太年輕了。”

連左玥最拿手的編程也成了紅狗大神們不入眼的技能。

據(jù)說,紅狗的早期代碼都是大神親自上手,年輕的工程師們則在外圍“觀(da)賞(za)”。

彼處,挑梁。

此處,打雜。

反正,左玥是被紅狗迷住了,他不在乎干啥了,他就是要待在紅狗。

其實,左玥的內(nèi)心里,怎么甘心打雜,他一直在等待機(jī)會。

運氣只留給有準(zhǔn)備的人。

某一天,紅狗內(nèi)部兩個部門的老大掐架,掐得影響了開發(fā)周期,眼看時間就不夠用了。

leader一路小跑,來問他:“左玥,你不是說能編程嗎?”

這真是有意思的一句話,高中就參加編程競賽的左玥一直視編程為美學(xué),能忍受別的丑,就是不能看見代碼丑。

左玥點點頭。

“那給你一個機(jī)會。”

這次機(jī)會讓左玥抓住了,接下來的兩個月里,他在工位上白天黑夜地編程,頓頓披薩配可樂。

而送披薩的人,是他的leader。

產(chǎn)品,如期發(fā)布。

這時的左玥,長吁一口憋了好久的氣。

終于,他的一只腳踩進(jìn)紅狗的核心開發(fā)工作里了。

補充一點介紹,紅狗當(dāng)時分了幾個大團(tuán)隊。

包括左玥所在的OS(操作系統(tǒng)),F(xiàn)abric(負(fù)責(zé)分布式),XStore(存儲),方磊所在的MDS(數(shù)據(jù)中心度服務(wù)器監(jiān)控和問題診斷)部門等。

(二)

命運總是吊詭,實力決定一切。

參加微軟云計算第一戰(zhàn)的戰(zhàn)士們,都有站在戰(zhàn)場獨一無二的資格。

科技巨頭里,亞馬遜公司精明強(qiáng)悍,披星戴月出發(fā)。

微軟公司反應(yīng)遲鈍,但也跟上。

谷歌,則最為后知后覺。

也許有人留意到了,谷歌云有虛擬機(jī)的IaaS的時候,都到2010年了。

從上個世紀(jì)開始,無數(shù)人對個人電腦的回憶,一個是用貓(不吃貓糧的貓)撥號上網(wǎng)。

一個是Windows默認(rèn)桌面壁紙的草地、藍(lán)天和白云,自帶一層琥珀色濾鏡。

透過Windows的視窗,云,始終在微軟視線之內(nèi)。

毫無疑問,云計算,是微軟的未來。

而比爾·蓋茨在思考的問題是:孰執(zhí)牛耳?

在蓋茨心中,若要評選全宇宙最頂尖的程序員,排在前5,且活著的程序員中,必有雷神。

雷神,生于1955年。

2005年,雷神已經(jīng)50歲了。

得知雷神要來微軟時,蓋茨說道:“23年了,我一直想他能來,今天終于實現(xiàn)了。23年了,如果只能雇用一個人,那一定是他。現(xiàn)在他來了,微軟終于有救了!”

多年來,能得到蓋茨如此評價的,唯有雷神一人。

《連線》雜志標(biāo)題:雷神拯救微軟

雷神的一生,是半部計算機(jī)軟件史。

大致劃分,他的前半段是Lotus Notes之父。

Lotus Notes是1996年開始流行的殺手級應(yīng)用軟件,后被IBM公司重金收購,幾乎是同類軟件的代名詞。

后半段,他用云計算改寫微軟公司歷史。

老牌軟件帝國的上空,聚起夾雜響雷的濃黑風(fēng)暴,云計算要來了。

說得難聽一點,微軟再不跟上,就歇菜了。

簡單理解,云計算=互聯(lián)網(wǎng)+軟件。

互聯(lián)網(wǎng)是敏捷,軟件是穩(wěn)定可靠。

云計算,兼而有之。

比爾·蓋茨也知道,微軟那些老牌純軟件部門,思想保守,不懂互聯(lián)網(wǎng)。

他坐在一眼掃盡天邊海景的落地窗前,派出一支獨立作戰(zhàn)的精銳部隊,不受陳舊事物的束縛,去闖,去創(chuàng)新。

早期Azure的身份是一個高度機(jī)密的云架構(gòu)產(chǎn)品,在微軟雷蒙德研究院內(nèi)部孵化。

雖然組織決定,抽調(diào)微軟雷蒙德研究院的精兵強(qiáng)將充當(dāng)技術(shù)骨干;但是,在放人的時候,很多人都不爽。

紅狗一上戰(zhàn)場,就享有美國西雅圖“夜總會”的美名,夜里總開會。

夜里一二三四點都有可能上崗,方磊的BP機(jī)時刻帶身旁,人肉7X24小時on call在線。

熟悉的來電號碼一顯示,方磊的腎上腺激素就直往上飆。

“(電話號碼)又是90或者 91區(qū)號。”驚嘆號,彈幕走一波。

因為這兩個區(qū)號,是印度打過來的,肯定是晚上出事了。

在Azure的字典里,找不到“輕松”兩個字,但它也迎來了破殼的曙光。

孵化結(jié)束,決定去處,微軟特意調(diào)整組織架構(gòu),配資源,給支持。

終于,在2009年11月,PDC(微軟專業(yè)開發(fā)人員大會)宣布了一系列大動作,其中就包括Azure在2010年新年第一天上市。

當(dāng)時的微軟,在“軟件+服務(wù)”戰(zhàn)略下,分成三大部門。首屈一指Windows,Office屈居其次,這都是響當(dāng)當(dāng)?shù)拇笊筋^。

另外,還有一個服務(wù)器與開發(fā)工具事業(yè)部(Server & Tools Business,簡稱STB)。

微軟的元老及總裁 Bob Muglia(鮑博·穆格里亞)曾擔(dān)任 STB 部門的領(lǐng)導(dǎo)。

組織決定將雷神領(lǐng)導(dǎo)的紅狗,并入STB部門。

于是,一個新的大部門問世,Server & Cloud(服務(wù)器與云計算)。

獨家內(nèi)部消息,微軟“A+B”結(jié)構(gòu)的部門,都會把盈利的部門放在前面,這也解釋了為什么是“服務(wù)器&云計算”。

還是獨家內(nèi)部消息,合并剪彩大會上,歡天喜地的音樂走起,領(lǐng)導(dǎo)安排氣氛組上崗,仿佛公司里許久沒有這樣大的喜事了。

是,高管的發(fā)言稿才念了幾句,Azure的老人們就嘩啦啦起身,集體撤退,留下空蕩的桌椅。

他們腰板倍兒直,仿佛人人都是八十萬直男禁軍總教頭。

只嘆美人遲暮,不許英雄白頭,誰料想,比爾·蓋茨任性退休,接棒的不是雷神,而是鮑爾默。

微軟,迎來鮑爾默時代。

一朝天子,一朝臣。

舊時由雷神領(lǐng)導(dǎo)的紅狗,交接的新領(lǐng)導(dǎo)是一位印度人,再由這位印度人向高管BobMuglia匯報。

Bob Muglia是微軟元老,在微軟23年。

領(lǐng)導(dǎo)Office、Windows NT開發(fā),管理Windows Server、SQL Server、Visual Studio產(chǎn)品等等。

他人生的上半場,胸前掛滿了微軟軍功勛章,后面我們還會談到他下半場的神操作。

2010年10月,媒體曝光鮑爾默的備忘錄:“雷神將從微軟退休。”

雷神一心想給微軟留下一份不朽的遺產(chǎn),多少年后回望,事實上,他也做到了,日后正是微軟云計算扶著微軟公司沖上萬億美元市值。

雷神Ray Ozzie作為最后一位微軟首席軟件架構(gòu)師載入史冊。

此后,微軟不再任命新的首席軟件架構(gòu)師。

“我喜歡軟件,因為如果你能想象一些東西,你就可以構(gòu)建它。”雷神金句

(三)

云計算的變革不僅發(fā)生在微軟,也發(fā)生在開源的江湖。

談云計算,不能繞過容器技術(shù),也繞不過世間的一種開源軟件,名叫Docker。

它的形象,是一只游泳的藍(lán)色大鯨魚,背上馱著很多箱子,像一個海上快遞員。

可愛的“大鯨魚”,譚婧繪畫

很久以來(其實也沒有多久,為了營造講故事的氣氛),容器與Docker是兩個一直被混用的詞。

容器是種思想,Docker第一個用技術(shù)實現(xiàn)。

容器的英語是Container,這個英文單詞還有另一個意思,集裝箱。

有了集裝箱(大約1956年),就有了貨物運輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn),所有的船、路、橋、港、道都按一只箱子的標(biāo)準(zhǔn)建配套。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)家》雜志說:“沒有集裝箱,就沒有全球化。”

這下容易理解了,為什么大鯨魚背了很多集裝箱(容器)。

不深究技術(shù)細(xì)節(jié),Docker就好比一個水桶,軟件開發(fā)者把隨身物品裝在這個桶里。

搬家的時候,水桶一提,直接走人,也可以在同一臺計算機(jī)上放很多個水桶,數(shù)以千計萬計也可以。

而容器,是軟件打包和運行時的格式,開發(fā)人員可以把隨身物品(軟件)打包成鐵桶、木桶、飯桶,這個看個人喜好,口味重的可以選馬桶。

這是工業(yè)界第一次能夠以標(biāo)準(zhǔn)的方式,在不同的IT基礎(chǔ)設(shè)施之間“搬運軟件”。

2020年8月17日,美國強(qiáng)迫華為、海康威視、大華、科大訊飛等實體清單上的中國企業(yè)和Docker商業(yè)版說拜拜。

可見,“桶”的江湖地位,不能小瞧。

當(dāng)年(2007年11月),長著濃密胡子,五官清秀,有點小帥氣,對摩托車有濃厚興趣的Solomon Hykes(所羅門·海克斯)和幾個哥們,創(chuàng)立了dotCloud公司,Docker是這家公司開發(fā)的一種工具。

看見“Docker”這個單詞,一口英國腔的碼頭搬貨師傅們,直呼內(nèi)行。

公司早期員工承認(rèn),他們確實借鑒了物流行業(yè)用語,碼頭裝卸工。

剛開始,虧損很正常,后來慢慢地就要倒閉了。

開源的世界里的項目,有一種套路,就是那些不想做了、做不下去的項目,就開源放生吧,賺不上錢,搏一把名氣。

2013年3月,反正公司也要倒閉了,就把Docker開源了。

世事總無常,誰料想,這次開源成了人類IT歷史上增長最快的開源項目,公司也趁勢起死回生。

軟件江湖的底層世界里,事實工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)才是武林盟主,所以,容器自打出生之日起,就在向標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一一路狂奔。

走過容器技術(shù)大融合的“春秋時代”,容器產(chǎn)品的競爭也拉開“戰(zhàn)國”的序幕,多家競爭對手開始拿出更新、更好用的容器工具。

前任明教教主陽頂天說:“誰不想千秋萬代,一統(tǒng)江湖呢?”

武當(dāng)、少林和峨眉,嘴上異口同聲說:“邪教。”

背地里,齊刷刷默默點頭。

2014年,谷歌啟動“舵手”項目,也就是耳熟能詳?shù)腒ubernetes,來自希臘語,簡稱K8S。它是一種容器管理工具。

簡單說,就是桶多了,得管理。專業(yè)說法是,完備的集群管理能力。

誰也沒有想到,K8S迅速成為開發(fā)者新寵,這為日后一統(tǒng)天下埋下伏筆。居然有一日,它的勢力范圍,比所有競爭者的加起來都要大。

居功者易傲,2020年12月,谷歌竟然一腳將 Docker 踢出了K8S的微信群聊,不帶它玩了。

Docker一路跪滑、仰天長嘯、淚流滿面。

K8S現(xiàn)在流行了,就要把下面管理的東西替換掉。到哪去說理?

權(quán)力就像房地產(chǎn),位置是一切。

軟件上層被統(tǒng)治了,沒人關(guān)心下面怎么跑了。

這就像沒人知道,北京王府井大街上的手機(jī)基站上面跑的啥網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,群眾們只關(guān)心是4G,還是5G。

毫無疑問,容器技術(shù)是公司軟件部署的基本框架,也是云計算的核心技術(shù)之一。

從Docker的生死簿上,能看到一個越來越標(biāo)準(zhǔn)化的軟件部署運行環(huán)境。

車同軌,書同文,趨勢無法逆轉(zhuǎn)。

生存,是嗜血叢林里的不二法則。

標(biāo)準(zhǔn),是軟件世界里的不二法則。

在云計算和人工智能主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命背景下,軟件部署和運行環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)化的槍響,刺穿耳膜。

統(tǒng)一才能讓以人工智能為代表的新技術(shù)軟件的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)落地變得更容易。

這里要插入一小段歷史注解。

企業(yè)最開始的架構(gòu),是IBM的大型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫說了算,幾大傳統(tǒng)廠商統(tǒng)治了IT生態(tài)好長時間,生意好比印鈔機(jī)。

這一代,被稱為傳統(tǒng)企業(yè)架構(gòu)。

后來,天空飄來,公有云。

公有云是另一套架構(gòu),比如計算和存儲分離,擴(kuò)展原理和機(jī)制也不一樣。

架構(gòu)不一樣,企業(yè)上公有云,要重新設(shè)計。

簡單搬遷,發(fā)揮不出公有云的威力。長租機(jī)器的說自己是云計算,可恥,不配。

這期間,不少企業(yè)將私有云和公有云一起用。

私有云里的虛擬機(jī)、容器管理平臺的接口、虛擬化、網(wǎng)絡(luò)等,都和公有云里的越長越像。

兩個架構(gòu)磕CP,越磕越像。

云原生是一類技術(shù)的統(tǒng)稱,忽略技術(shù)細(xì)節(jié),簡單說,就是公有云和私有云的應(yīng)用接口都一樣了。

那么,在這個接口上開發(fā)應(yīng)用程序就方便了。

如今,應(yīng)用程序是大多數(shù)企業(yè)賺錢生意(俗稱“業(yè)務(wù)”)的生命線,需要快速高質(zhì)量部署。

架構(gòu)統(tǒng)一的趨勢,代表了公有云一統(tǒng)天下,那那那那那是已經(jīng)不可能了。

無論是什么云,所有的應(yīng)用在上面跑都是一個姿勢,無縫、平滑、跨云。

這個才是未來的IT大生態(tài)應(yīng)該有的樣子。

馬斯克一聽,趕緊看了看特斯拉云上自動駕駛數(shù)據(jù),暫時還沒有泄露。

云原生的趨勢,不是突然冒出來的。

容器鋪平了標(biāo)準(zhǔn)化的道路,箱子的思想還在改變世界。

(四)

多年后的創(chuàng)業(yè)之路上,方磊和左玥不約而同地選擇了容器的技術(shù)路線,這是自然中的必然。

雖然左玥的產(chǎn)品靈雀云ACP(也稱容器云平臺),是云原生技術(shù)的私有云,方磊的產(chǎn)品DataCanvas(中文名,數(shù)據(jù)畫布),是機(jī)器學(xué)習(xí)平臺。

可以看出,紅狗背景的創(chuàng)業(yè)者,他們從創(chuàng)業(yè)的第零天就認(rèn)為容器和容器周邊的技術(shù)將顛覆整個IT,這個就是云計算的未來。

我們把故事線拉回到微軟,雷神Ray Ozzie退休了,Azure的老人們都受到了排擠。

方磊選擇了去必應(yīng)搜索部門。左玥也就此別過,回到了原來上班的老部門,Windows。

可想而知,他習(xí)慣了紅狗那種創(chuàng)業(yè)公司節(jié)奏,就很難回到穩(wěn)定緩慢的軟件開發(fā)節(jié)奏中。

至此,在微軟工作了九年后,左玥毅然決然回國,回到闊別已久的北京,于2014年10月創(chuàng)業(yè)。

2015年7月2日,《新京報》記者拍攝左玥在辦公室

這時候,必應(yīng)搜索進(jìn)入到“陸奇時代”,沈向洋是左膀右臂,有才華的華人受到了前所未有的重用。

2011年底的時候,美國數(shù)據(jù)科學(xué)家是非常緊俏的,若要在領(lǐng)英網(wǎng)站上如實寫上職位,獵頭能把郵箱塞爆,因為人數(shù)太少了。

此時,方磊成為了必應(yīng)的數(shù)據(jù)科學(xué)家。

陸奇揮一揮衣袖,必應(yīng)搜索的市場占有率就奇跡般地觸底反彈,從8%追到20%多。

2020年1月11日,陸奇在演講

不得不說,也就微軟能死扛著搜索業(yè)務(wù)這只吞金獸,花把大錢,正面硬剛谷歌。

谷歌與微軟的搜索大戰(zhàn),舉世皆知。

強(qiáng)大的對手,才能成就偉大的戰(zhàn)役。

沙盤視角下的谷歌,已經(jīng)發(fā)明了三大核(niu)心(bi)技術(shù):Google Big Table、Google Map Reduce和Google File System。

微軟在基礎(chǔ)架構(gòu)上扮演一個緩慢跟隨者的角色,跟在谷歌屁股后面。

說得難聽一點,微軟落后谷歌18個月。

另一方面,論互聯(lián)網(wǎng)搜索,谷歌的流量大得像山洪,必應(yīng)的則小得像山泉。

親歷沙場征戰(zhàn)的體驗,是任何頂級學(xué)者、頂級課程都傳授不了的。

有時候,為什么有的技術(shù)水平排在所有人的前面,是因為你的需求也走在所有人的前面。

谷歌每一步都領(lǐng)先必應(yīng),比必應(yīng)更快地碰到困難,就更快地有資格解決。

如果連見都沒有見過,何談解決?

技術(shù)能力和工業(yè)需求,彼此成就,形成雪球效應(yīng),在長長的雪道上,球會越滾越大。

工業(yè)需求給計算機(jī)技術(shù)創(chuàng)造的機(jī)會,有時候勝過一切。

必應(yīng)搜索會坐以待斃?把這句話“換成”肯定語氣,會引發(fā)場面失控。

微軟西雅圖雷蒙德研究院的科學(xué)家和工程師,眼里布滿紅血絲,猛地起身,多名彪形大漢也招架不住。

他們眼神里寫滿了:“有種,你再說一遍……”“我技術(shù)架構(gòu)比你慢,能不能算法比你強(qiáng)?我微軟西雅圖雷蒙德研究院,可不是吃素的。”

此時,微軟的“周郎妙計”是用算法彎道超車。

于是,微軟大煉鋼鐵的時期,熱熱鬧鬧就來了。

研究院里熱火朝天,大煉模型。雖然當(dāng)時的投入,跟今天的人工智能超大模型的投入不能比,但是,也大搞了一段時間。

結(jié)果,發(fā)現(xiàn)這個思路不是很行。為什么?

兵馬未動,糧草先行。

算法未動,系統(tǒng)和架構(gòu)先行。

系統(tǒng)和架構(gòu)究竟有多重要?

把底下的系統(tǒng)打扎實了,上面的算法才能玩轉(zhuǎn)了。這是方磊親身經(jīng)歷的教訓(xùn)。

架構(gòu)怎么煉成的?架構(gòu)可以有不同選擇,有優(yōu)劣之分,會經(jīng)過競爭形成穩(wěn)固的架構(gòu)。

隨后,在走向穩(wěn)固架構(gòu)的過程中,要橫穿兩次死亡幽谷。架構(gòu)選錯了,后面就沒戲了。架構(gòu)選對了,才有機(jī)會比拼架構(gòu)之上的產(chǎn)品。

算法為王的想法,在科技巨頭搜索戰(zhàn)這一輪就破產(chǎn)了,因為算法沒有護(hù)城河。

歷史學(xué)家說,太陽底下沒有新鮮事,在AI人臉識別算法公司融資額“上天”這一輪,又驗證了一遍。

歷史不會重復(fù)它的事實,但歷史會反復(fù)重現(xiàn)它的歷史規(guī)律。

方磊和左玥擦去臉上的汗水與塵土,戰(zhàn)火會塑造一個人終身的“產(chǎn)品價值觀”。

方磊(左二),鮑爾默(右一)在討論工作

(五)

2012年的時候,方磊很想創(chuàng)業(yè)。

微軟這幫哥們兒一起吃飯,都拍著胸脯表態(tài):“方磊,只要你去創(chuàng)業(yè),我們都跟你干。”

說白了就是,圈子里大家都認(rèn)同方磊,但是方磊的人格魅力還沒有遠(yuǎn)渡重洋,傳播到中國。

在他的圈子里,有的是能在谷歌、臉書、微軟帶領(lǐng)30到50個人團(tuán)隊規(guī)模的技術(shù)管理人才。

在美國,他們一年能賺七八十萬美元,加上美國股市又好,家里兩只狗、兩個娃,兩套房子、兩輛車,都是標(biāo)配。

可是回國,就沒有圈子,沒有幫得上忙的朋友。如果硬把美國的哥們拉回中國,恐怕要和哥們的老婆翻臉,和孩子結(jié)仇。

友誼都是塑料的嗎?并不是。

方磊也有同樣的顧慮,不愿意給家庭換生活環(huán)境。

左玥則說,雖然微軟公司在美國和中國兩個國家都有生意,但是他從沒有接觸過中國的同事,也不在微軟中國的人脈圈里。

回國時,差不多“舉目無人”。

陳愷(左一),左玥(右一)與好友在聚餐

左玥和同樣出身于“紅狗”的陳愷,兩個人,操持創(chuàng)業(yè)。

陳愷是靈雀云的CTO。

陳愷曾獲美國華盛頓大學(xué)計算機(jī)碩士學(xué)位,在大規(guī)模計算和企業(yè)級云平臺領(lǐng)域擁有超過10年的經(jīng)驗,曾任 Azure 云平臺首席架構(gòu)師。

巧了,方磊和尚明棟,也是兩個人。

尚明棟曾在Windows Server Core team 團(tuán)隊工作,也是在STB,Bob Muglia管理的那個部門。

尚明棟參與了微軟下一代數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)傳輸和存儲的可靠系統(tǒng)方案,也是smb協(xié)議的作者之一。

尚明棟(左一),方磊(右一)與好友在微軟工作期間合影

方磊的創(chuàng)業(yè)是從一個機(jī)器學(xué)習(xí)算法用作情感分析的項目開始的,客戶是美國的Answers Corp公司。這是一款美國大眾版的知乎。

用戶會提問,T恤衫染了紅酒怎么洗?也會在這里吐露對商品的評價。

2014年10月,產(chǎn)品上線,是分析某種商品的群眾評價的。

那時候,把數(shù)據(jù)放到AWS云上,在Hadoop集群上面跑機(jī)器學(xué)習(xí)算法。

做產(chǎn)品的同時,也要融資。

方磊在美國融資的辦法很直接,給領(lǐng)英前100名的風(fēng)險投資人寫信。后來,排名20到50的都回復(fù)了。

前20名沒有回復(fù)的原因,日后也找到了。風(fēng)投都已經(jīng)搶了賽道,出手投過一些公司。

投資過阿里巴巴的AME Cloud Ventures投資公司,其創(chuàng)始人楊致遠(yuǎn)對方磊的創(chuàng)業(yè)思路很感興趣,因為他們投了容器。

路演時,就眼前一亮:全容器機(jī)器學(xué)習(xí)平臺。

共識,有時就是確認(rèn)眼神。

用機(jī)器學(xué)習(xí)做分析是個非常復(fù)雜的異構(gòu)系統(tǒng),Python、Java,還有SQL 代碼同時存在,Docker會標(biāo)準(zhǔn)化整個流水線。

Docker和容器的威力,知名投資人楊致遠(yuǎn)也看到了,他既投產(chǎn)品,也投生態(tài)。

彼時,投資過亞馬遜公司的投資基金Madrona Venture Group的負(fù)責(zé)人Matt McIlwain也對此興致勃勃。

方磊作為機(jī)器學(xué)習(xí)平臺的創(chuàng)業(yè)者,其早期思路在2014年10月寫給Matt McIlwain的信里表達(dá)得十分清楚。

2014年,方磊寫給Matt McIlwain電子郵件

方磊寫道:

創(chuàng)立動機(jī)是讓數(shù)據(jù)分析大眾化。這方面的主要挑戰(zhàn)是:

沒有“標(biāo)準(zhǔn)格式”。

所以,軟件很難打包交付,很難消費、交換、分析數(shù)據(jù)。回顧軟件發(fā)展史,標(biāo)準(zhǔn)化是軟件商業(yè)化的先決條件。

復(fù)雜性。

數(shù)據(jù)分析平臺和在它之上啟用的新應(yīng)用程序?qū)絹碓綇?fù)雜。從多數(shù)據(jù)源,到敏捷建模迭代,臨時工程是短期狀態(tài),是不可持續(xù)的。

基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。

我們正處于云計算、虛擬化甚至容器化的時期,基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)是快速變化的。數(shù)據(jù)分析平臺在這種趨勢下,如何立足?

我們采用Docker容器作為面對這些挑戰(zhàn)的完美解決方案。容器是分析打包和運行時的格式。這是工業(yè)界第一次能夠以標(biāo)準(zhǔn)的方式在不同的基礎(chǔ)設(shè)施之間傳送、使用和交換分析。

一旦人們接受了這一點,障礙將大大降低。

一方面,社區(qū)和生態(tài)系統(tǒng)將建立在“標(biāo)準(zhǔn)”之上。另一方面,將容器作為分析平臺的基礎(chǔ),也順應(yīng)了基礎(chǔ)設(shè)施層面的容器化趨勢。

DataCanvas是方磊公司的名字,也是產(chǎn)品的名字,是基于容器基礎(chǔ)的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺。

方磊在信中談道,在標(biāo)準(zhǔn)格式和運行環(huán)境就緒后,名叫DataCanvas的產(chǎn)品提供可視化編排,幫助人們克服復(fù)雜性。

DataCanvas總體上處于一個非常獨特的位置,利用容器技術(shù)和引入最佳編排工具來解決主要挑戰(zhàn)。

假設(shè)分析軟件像書本,DataCanvas就是一個電子書閱讀器軟件。

它可以讓你方便快捷地存取書。容器化就是像書一樣的文件格式(比如pdf)。

這些書是以標(biāo)準(zhǔn)格式出版發(fā)行的,人們可以通過電子書軟件查看。

這正是數(shù)據(jù)分析平臺應(yīng)該做的事情。

數(shù)據(jù)的分析和處理軟件,一直是人們愿意付費購買的內(nèi)容。但他們需要一個偉大的工具來使用它,而且這種用法是有標(biāo)準(zhǔn)格式支持的。

產(chǎn)品策略方面,現(xiàn)在你可以看到我們的策略很明確:

a.標(biāo)準(zhǔn)化

b.做引擎

c.建生態(tài)

后來,容器標(biāo)準(zhǔn)化了運行環(huán)境和部署。

快遞員大鯨魚Docker實現(xiàn)了箱子改變世界的夢想,成為了標(biāo)準(zhǔn)。

再后來,用容器跑人工智能模型的推理上線成了一頓操作猛如虎的標(biāo)準(zhǔn)了。

很早期就選擇了Docker的人,選對了技術(shù)路線,俗稱,穿越了“死亡幽谷”。

美國的融資,被一個好消息打斷,尚明棟在北京融到錢了,天使輪。

方磊按下了回國的確定鍵。

“.io”是很受極客喜愛的域名,暗指In/Out方磊早年融資方案

(六)

人賺不到認(rèn)知以外的錢,高端玩家,出道即出位。

Bob Muglia的上半場,曾作為微軟執(zhí)行副總裁、Azure執(zhí)行高層。下半場,憑借對云計算的深刻理解,躬身入局云數(shù)據(jù)倉庫,游戲從頭開始。

2012年,Snowflake公司成立。他在那時候的選擇,很可能是看到了數(shù)據(jù)軟件公司和云廠商博弈的火苗。

誰能博弈成功,誰就能創(chuàng)造神話。這句話也可以理解為,云計算一個新里程碑,出現(xiàn)了。

博弈的邏輯是這樣,公有云廠商希望從IAAS層往上走,迎接PAAS層的市場,尤其是一些基礎(chǔ)型的軟件,比如數(shù)據(jù)庫、算法平臺,是兵家必爭之地,云廠商財大氣粗,定有同款,很難正面硬剛。

隨著云原生的腳步,部署環(huán)境越來越類似,云計算生態(tài)迎接一個叫做“多云”的全新時代。

新時代,云上基礎(chǔ)架構(gòu)必然升級。企業(yè)需要能根據(jù)不同的業(yè)務(wù)場景,按照策略或需要將應(yīng)用負(fù)載部署到任意一個云平臺中,而不被特定的底層架構(gòu)所綁定。

2020年9月,美股奇跡,Bob Muglia造。

Snowflake公司上市第一天的市值就突破了700億美元,外媒煽風(fēng)點火,鼓吹:“千億市值,近在咫尺。”

這是美股史上規(guī)模最大的軟件公司IPO,由一家云數(shù)據(jù)倉庫公司創(chuàng)造。這也是第一個完全跑在多云環(huán)境的閉源商業(yè)軟件。

多云戰(zhàn)略,也有人稱之為“云中云戰(zhàn)略”,是博弈的結(jié)果,也是發(fā)展的必然。

Bob Muglia的精氣血,造就了Snowflake公司。

Snowflake喜歡說“a datacloud in the cloud”,因為做到了這句話,無論在多大的云廠商面前,你都能面不改色,底氣十足。

人人都夸Snowflake是三好學(xué)生優(yōu)秀班干部,產(chǎn)品好、收入高、定位準(zhǔn),抓住了架構(gòu)升級的歷史大勢。

更重要的是,Snowflake的底層邏輯“云中云戰(zhàn)略”行之有效。

多云不是一個發(fā)展趨勢,而是現(xiàn)實。許多企業(yè)都是在無意之中采用了多云,還渾然不知。

美國有三朵公有云,亞馬遜、微軟、谷歌。在中國,你就當(dāng)作有1000朵云。政務(wù)云、行業(yè)云、地域云,還有數(shù)不盡的私有云。

美國是公有云為主,中國是混合云和私有云為主,比如,銀行、公立醫(yī)院就更傾向私有云為主的部署。

獨家內(nèi)部消息,AWS云廠商,在中國國內(nèi)的公立醫(yī)院客戶數(shù)量也少得可憐。

我們可以說,國內(nèi)的云生態(tài),是多云戰(zhàn)略的快樂星球。

戰(zhàn)略即是選擇,這個思路,前瞻者們站在瞭望臺上,已經(jīng)看得再清楚不過了,他們遙相舉杯同慶,為默契干杯。

軟件產(chǎn)品的議價能力,來自于用戶對產(chǎn)品的依賴。用戶越依賴,廠商越有話語權(quán)、議價權(quán)。

數(shù)據(jù)庫和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺也是這么想的。

同時,數(shù)據(jù)庫和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺也是云計算PAAS層的網(wǎng)紅,數(shù)據(jù)庫是重器,機(jī)器學(xué)習(xí)平臺則被喻為挖掘人工智能金山的鏟子。

那些早早領(lǐng)悟多云戰(zhàn)略的本質(zhì),把產(chǎn)品奉為信仰,且堅定走下去的公司,很可能有機(jī)會走上和Snowflake公司一樣的康莊大道。

對比一下,Snowflake和九章云極。

數(shù)據(jù)倉庫是傳統(tǒng)品類,機(jī)器學(xué)習(xí)平臺是新品類。

兩家公司的共同點是,抓住云原生基礎(chǔ)架構(gòu)升級紅利的產(chǎn)品。

微軟Azure的前身——紅狗,一共有41位中國員工,他們從不同膚色的全球IT精英中脫穎而出。

遠(yuǎn)渡重洋,憑著才華和能力吃透了美國的軟件技術(shù),洞察前沿的軟件生態(tài)。

老照片里,他們對著鏡頭微笑,仿佛背后有光,他們是站在云計算起點的那群人。

2012年,紅狗在微軟109號樓合影

如今,他們?nèi)匀辉谝粋€微信群聊天,群名叫做“Cafe 109”,因為微軟109號樓是當(dāng)時Azure團(tuán)隊所在的大樓。

紅狗里的大神,如今已是全球各大科技公司的中堅力量。

他們有的人依然奮斗在美國:

宋翔,打造了優(yōu)步公司的心臟,實時調(diào)度司機(jī)給乘客的調(diào)度系統(tǒng)。

李卓偉,穩(wěn)扎微軟十三年,做到首席工程經(jīng)理。

汪榮華,頂級日志分析軟件公司Splunk首席工程師。

于家偉,VMware技術(shù)高層,兼任輕元科技公司技術(shù)顧問。

他們有的人歸國創(chuàng)業(yè):

左玥,靈雀云創(chuàng)始人。

方磊,九章云極創(chuàng)始人。

從美國頂級軟件公司歸國的技術(shù)大神,是中國軟件行業(yè)發(fā)展的紅利。【責(zé)任編輯/常歡】

來源:親愛的數(shù)據(jù)

IT時代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號ITtime2000,定時推送,互動有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán),轉(zhuǎn)載必究。

創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年,直通硅谷,專注于TMT領(lǐng)域早期項目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點。

TA的最新文章

熱門文章

精彩評論

小何華為現(xiàn)在牛的不只是設(shè)備商了,,華為的手機(jī)現(xiàn)在也是全球銷量不錯,國內(nèi)也算是老大了,之前用小米,,現(xiàn)在都改華為了。。產(chǎn)品確實不錯。

小何華為現(xiàn)在牛的不只是設(shè)備商了,,華為的手機(jī)現(xiàn)在也是全球銷量不錯,國內(nèi)也算是老大了,之前用小米,,現(xiàn)在都改華為了。。產(chǎn)品確實不錯。 小何三星手機(jī)在中國還有市場嗎?看看現(xiàn)在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。

小何三星手機(jī)在中國還有市場嗎?看看現(xiàn)在滿大街的vivo和oppo ,,華為,,小米線下店,,就是知道三星的市場基本沒有了。。 小何滴滴打車現(xiàn)在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。

小何滴滴打車現(xiàn)在也沒有之前那么火了,,補貼也少了。。來自: 【人物】滴滴創(chuàng)始人程維回顧與Uber競爭:中國互聯(lián)網(wǎng)從來沒有輸過--IT時代網(wǎng)

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。

小何今日頭條要把騰訊的地方各頻道給霸占了。。來自: 少年頭條對壘中年騰訊:解局兩代互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)之戰(zhàn)--IT時代網(wǎng)